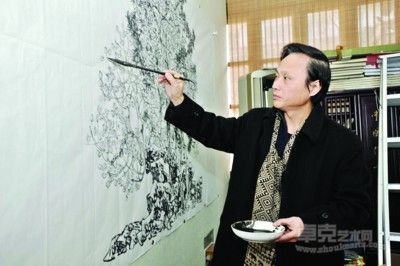

周矩敏在作畫

日前,由蘇州國畫院院長周矩敏耗時三年創作而成的《奉安大典》封筆,記述創作歷程的《繪記1929孫中山奉安大典》也完成出版。周矩敏介紹,2009年我國發起“國家重大歷史題材美術創作工程”,他去上海參觀過后,感覺很震撼,便醞釀自己也創作一幅。他發現孫中山的奉安大典從未出現在前人的繪畫中,便決定選此為題。

孫中山奉安之事,籌備始于1925年4月,至1929年6月1日禮成,靈柩經由火車從北京運送到南京,再用輪船和汽車運送到中山陵。整個過程分迎梓、公祭、奉安幾個程序,禮儀繁縟、人員眾多,如何恰當表現這一宏大的歷史事件,是周矩敏面臨的一大難題。通過3個月的資料收集,他在構擬草圖時,決定放棄再現性的表現手法,采取依據史實主次,用多畫面并置的方式,通過素材重組和強弱化處理,將“迎柩”、“致哀”、“民眾送葬”、“安葬”至陵寢四個情節依序組合展現。在畫面結構上,他將在資料記載中有確定姓名的參加葬禮的主要代表人物置于畫面中心位置,再加上火車頭上孫中山的遺像,構成畫面主題的核心要素。畫面中心之外,對送葬人群組合加以切分,又以輪船、火車汽笛煙霧與遠山呼應,形成天地同悼的靜穆氛圍。

6米長4.8米寬的白宣紙上,火車頭上大幅的孫中山像引人注目,火車旁邊是宋慶齡、蔣介石、蔡元培、于右任等20余位民國要人,這兩部分構成整幅畫面的視覺中心。周圍是儀仗隊、政府官兵和哀哭的百姓,背后的紫金山蜿蜒蒼翠,云氣繚繞,營造出一種恢宏的氣勢。周矩敏一直擅長民國人物,但如此大規模的綜合創作也不多見。他表示,此次嘗試不僅是想鍛煉一下自己的綜合創作能力,同時也意圖拓展傳統的吳門繪畫題材。

“有北方畫家說我們新吳門畫派只會小品創作,表現小山水小文人情懷,格局不大。這幅《奉安大典》 的創作就是一種拓展性嘗試,證明我們吳門筆墨也有自己的歷史擔當。”周矩敏說。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號