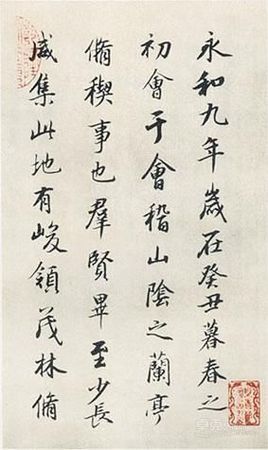

董其昌臨《蘭亭集序》

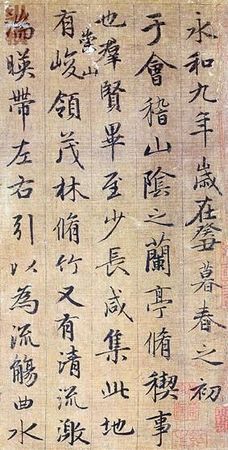

趙孟頫臨《蘭亭集序》

長期以來,我國藝術(shù)界和法律界對書畫臨摹作品的著作權(quán)看法比較混亂,2001年修改后的《中華人民共和國著作權(quán)法》對書畫臨摹作品的法律地位應(yīng)如何確定,也未作出明確規(guī)定。在司法實(shí)踐中,對個(gè)案的處理也是仁者見仁,智者見智,法律依據(jù)和判決結(jié)果甚至大相徑庭。本文從藝術(shù)自身規(guī)律和著作權(quán)法的獨(dú)創(chuàng)性要求出發(fā),對書畫臨摹作品法律保護(hù)的相關(guān)問題進(jìn)行探討。

書畫臨摹的實(shí)質(zhì)和特殊性

(一)書畫臨摹的文字釋義

臨是照著他人的字畫書寫或繪畫,摹則是照著樣子描畫、寫字。臨摹字義為照原樣摹仿寫字或畫畫。古人云,“臨,謂以紙?jiān)诠盘裕^其形勢而學(xué)之,若臨淵之臨,故謂之臨。摹,謂以薄紙覆古帖上,隨其細(xì)大而拓之,若摹畫之摹,故謂摹。”宋代張世南在《游宦記聞》中寫到:“臨謂置紙?jiān)谂裕^其大小、濃淡、形勢而學(xué)之,若臨淵之臨。摹謂以薄紙覆上,隨其曲折婉轉(zhuǎn)用筆曰摹。”《漢語大詞典》是這樣界定“臨摹”一詞的:“照著書畫原樣摹寫。”《中文大辭典》解釋臨摹為:“俗謂照古帖學(xué)書曰臨摹。”由此可見,在臨摹過程中,臨摹者主觀上是在盡最大努力、盡可能地追求與原作一模一樣。《中國大百科全書·美術(shù)卷》中關(guān)于臨摹的解釋中說:“臨摹(Copy),按照原作仿制書法和繪畫作品。”

(二)臨摹、贗品與復(fù)制

臨摹是學(xué)習(xí)古典書法和繪畫技法的主要途徑。古代講究師承和門派,學(xué)習(xí)的主要途徑就是臨摹先生的作品。中國古典畫論的六法之一“傳移模寫”,說明了臨摹的重要性。一些由藝術(shù)大師臨摹的高仿真書畫在我國歷史上層出不窮。故宮(微博)博物院所藏如晉代顧愷之《洛神賦圖》,藝術(shù)水準(zhǔn)僅“下真跡一等”,材質(zhì)與筆墨都表現(xiàn)得天衣無縫。

書畫贗品是相對原作而言,狹義的贗品是指用來冒充真品的復(fù)仿品,帶有欺詐性質(zhì)。書畫贗品由來已久,唐太宗李世民酷愛王羲之書法,因而唐代作偽王書的現(xiàn)象十分常見,魚目混珠。唐代的孫過庭在《書譜》中,也曾談到他故意假以前代縑帛,題以前賢名款為書而得到遺老們同聲夸贊的情況。唐宋以后,書畫和其他古董一樣,被廣泛作為商品出售。贗品書畫的制作不僅手法多樣,且?guī)в械貐^(qū)特色,如“湖南造”、“河南造”、“廣東造”、“蘇州片”、“揚(yáng)州皮匠刀”等。近現(xiàn)代以來,著名的例子是張大千,他臨摹的古畫甚至騙過了當(dāng)時(shí)眾多的書畫大家。近些年,隨著書畫市場的熱度升高,規(guī)模化、集團(tuán)化、專業(yè)化的,純粹以造假牟利為目的的事件屢屢出現(xiàn)。行畫可能是如今最為突出的一個(gè)現(xiàn)象,世界許多藝術(shù)組織已開始關(guān)注并調(diào)查其是否侵犯相關(guān)的著作權(quán)。

復(fù)制的外延最大,涵蓋了以上二者。復(fù)制是從專業(yè)的角度對作品進(jìn)行再生產(chǎn),憑借特定的儀器設(shè)備和技術(shù)手段,可以無需人工參與,對原作進(jìn)行數(shù)量無限且基本一致的仿制。如博物館為了文物的保管、展覽的復(fù)制品。除此以外,還存在一種書畫復(fù)制的團(tuán)體,日本二玄社、美國樂志堂、臺灣戴勝山房是三家享有國際知名度的書畫復(fù)制機(jī)構(gòu)。

從以上我們可以判斷,盡管三者的手法、技術(shù)有相同或相似之處,但其主體追求的目的卻大不相同。大致可分為:臨摹的純藝術(shù)性強(qiáng),贗品的商業(yè)味道濃,復(fù)制的藝術(shù)推廣作用大。

臨摹具有的獨(dú)創(chuàng)性和“個(gè)性”

相當(dāng)多的知名書畫家都以臨摹前人作品著名。例如張大千早期以臨摹石濤等人作品聞名,齊白石臨摹徐渭作品,福州市的沈覲壽以臨摹顏體影響書壇。由此可見,臨摹實(shí)際上是由作者通過對原作的觀察、體會、思考,根據(jù)自己的體會感受,以一定方法和技巧,人工地再現(xiàn)原作的外在形態(tài)及內(nèi)在精神。這種人工的摹仿與采用物理方法進(jìn)行的印刷、復(fù)印、拓印等復(fù)制方式有本質(zhì)的不同。需要作者熟練的經(jīng)驗(yàn)技能參與,且由于作者藝術(shù)修養(yǎng)和能力甚至思維方式、思想感情的不同,不可能與原作完全一致,而必然有某些方面的突破或超越,即使同一個(gè)人進(jìn)行的兩次不同臨摹也不可能完全一致。所以,單純從實(shí)現(xiàn)方法上看,書畫臨摹與修改前的著作權(quán)法中所列舉的對美術(shù)作品的“其它”(姑且按它的規(guī)定把臨摹也列入其中)復(fù)制方法就很不一樣。其本質(zhì)就在于需要人的精神活動(欣賞、思考、判斷、取舍、組織甚至重構(gòu))和主觀經(jīng)驗(yàn)技巧的參與。進(jìn)一步說,書畫臨摹由于是具有主體精神和意識的人所為,在其過程中加入自己對原作的理解和改進(jìn)(不論其水平如何)幾乎是不可避免的。無論臨摹者在主觀上多么想要精確地“復(fù)制”原作,而這些不同完全可以構(gòu)成著作權(quán)法所要求的“獨(dú)創(chuàng)性”。1903年,美國的霍爾默斯法官指出:對藝術(shù)作品的臨摹無論怎樣與原藝術(shù)品相像,它總多少反映出臨摹者自己才有的特點(diǎn),即可享有版權(quán)的東西。

有人認(rèn)為,“獨(dú)創(chuàng)性”的涵義之一是作品為作者“獨(dú)立創(chuàng)作完成”,又?jǐn)喽〞嬇R摹是依已有作品復(fù)制而來,因而自然也就不符合“獨(dú)創(chuàng)”的要求;同時(shí)又承認(rèn),作品只要體現(xiàn)出“最低限度”的技巧、風(fēng)格、判斷,就滿足了著作權(quán)上的“獨(dú)創(chuàng)性”。那么面對一件已有作品,根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn),選擇適當(dāng)?shù)墓ぞ卟牧希捎煤侠淼姆椒记桑罱K得到接近原作的臨摹品,這其中就已經(jīng)體現(xiàn)了“最低限度”的智慧。還有一些人認(rèn)為:書畫臨摹是“手工復(fù)制”,只是復(fù)制的一種方式。這種觀點(diǎn)完全不承認(rèn)(或者說不了解)作為藝術(shù)活動的書畫臨摹的規(guī)律和特點(diǎn),否定臨摹行為中人的經(jīng)驗(yàn)性、情緒化的主觀因素,把臨摹看作一種純粹的技術(shù)實(shí)現(xiàn)方法,甚至等同于由機(jī)器進(jìn)行的復(fù)制。這種簡單的歸類是對相當(dāng)多臨摹作品作者的不尊重。照此觀點(diǎn),很多主要基于臨摹的藝術(shù)家尤其是書法家都要淪落成為古代藝術(shù)品復(fù)制者了,將給今后的書畫作品著作權(quán)糾紛帶來極大困難,至少相當(dāng)一部分書畫家的作品很難在這種理論下找到法律保護(hù)。書畫臨摹作品與著作權(quán)的其它客體(典型的如文學(xué)作品)在創(chuàng)作方式、表達(dá)形式上的巨大區(qū)別,具有更多“形式主義”的特征,完全可能出現(xiàn)迥異的效果而具有足夠的“獨(dú)創(chuàng)性”。在某些特殊的情況下,臨摹行為所表現(xiàn)的“獨(dú)創(chuàng)性”甚至是極高的。在上世紀(jì)40年代,張大千率領(lǐng)門生子侄在敦煌歷時(shí)兩年多,臨摹276件敦煌壁畫,在成都舉辦了敦煌壁畫臨摹展,引起轟動,被陳寅恪稱為“敦煌學(xué)領(lǐng)域中不朽之盛事”。畫家對敦煌壁畫的臨摹,不僅為文物和藝術(shù)研究留下重要資料,本身也是非常珍貴的藝術(shù)品,其作為藝術(shù)創(chuàng)作的價(jià)值從來無人置疑。對此類情況,霍爾默斯法官曾有過精彩的評述:其它人可以自由復(fù)制原作,但無權(quán)復(fù)制(第一個(gè)人的)臨摹品。

這段話正肯定了臨摹作者對自己的臨摹品享有的權(quán)利。

歸根結(jié)底,只要看到臨摹過程中體現(xiàn)出的人類智力和精神活動,關(guān)于它能否具有獨(dú)創(chuàng)性的爭論都可以休矣。正是因?yàn)榇蛏狭巳祟愔饔^意識和行為的烙印,使得臨摹區(qū)別于各種物理、化學(xué)的復(fù)制過程,而成為一種創(chuàng)造性的活動。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號