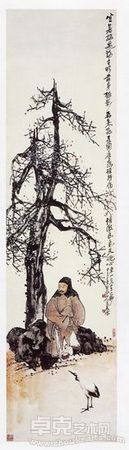

王一亭《東山小影圖》

楊善深《風雨聞雞》

海上畫派和嶺南畫派是近代至今美術史上的兩個重要藝術流派。昨天,由上海市文史研究館、廣東省政府文史研究館等單位共同舉辦的“海上潮,嶺南風”海上畫派與嶺南畫派交流展在上海豫園開幕。同時舉辦的“海上潮嶺南風——海上畫派與嶺南畫派研討會”上,與會學者認為,“海上畫派”與“嶺南畫派”其實都有一個故鄉(xiāng),那就是上海,而兩大畫派的形成與發(fā)展,都受到辛亥革命的影響。

海上畫派從任熊、趙之謙至吳昌碩、王一亭歷經“前、后海派”的繁榮,“前海派”鼎盛于19世紀中后期,“后海派”活躍于20世紀最初的20多年間,嶺南畫派自高劍父于1912年創(chuàng)辦《真相畫報》到“二高一陳嶺南三杰”的出現(xiàn),幾乎與“后海派”并行于同一時期。“海上畫派”與“嶺南畫派”均受西風影響而面向世界。在可謂大同小異的時代背景和血脈傳承之下,兩大畫派卻形成了卓然不同的藝術風格。海上畫派傳承了明清以來江南繪畫藝術的精髓,學習和移植了西方繪畫技巧,如透視法、解剖法、寫生法等,風格特征是題材多樣,雅俗兼容,“潑墨”、“潑彩”的技法,令人耳目一新;嶺南畫派在傳承中國畫的筆墨特征和氣韻風骨的同時,題材選擇更重生活氣息,在吸納了日本浮世繪的特點后,創(chuàng)新出如“撞水”、“撞粉”等技法。

廣東省博物館研究員朱萬章認為,“嶺南畫派”雖然是以地域命名,但其活動范圍及影響均并不限于嶺南。由于他們的創(chuàng)始人高劍父、陳樹人、高奇峰等與上海有著千絲萬縷的聯(lián)系,因而嶺南畫派本身與上海便結下了揮之不去的翰墨因緣,如高劍父等人的“嶺南畫派” 主要宣傳陣地——《真相畫報》便是創(chuàng)刊于辛亥革命后的上海,廣東省博物館收藏的一件1930年代的上海書畫冊《文藝因緣》,類于今天的嘉賓簽到冊,從作者構成看,以上海畫家為主,同樣有不少嶺南派畫家。

對于“嶺南畫派”的發(fā)展,上海博物館館長陳燮君認為,這可以分為“前上海”的起源期和“后上海”的發(fā)展期。“前上海”的起源期的代表人物有“二蘇”和“二居”等。“前上海”的發(fā)端期,代表人物為“嶺南三杰”。“后上海”的發(fā)展期的代表人物有趙少昂、關山月和黎雄才等。“嶺南畫派”的稱呼大約出現(xiàn)在20世紀中期。再者,廣州自鴉片戰(zhàn)爭后與上海一樣成為通商口岸,廣東還是中國近代革命的發(fā)祥地。雖然“嶺南畫派”成長在上海,后期的活動中心依然是廣州。可見,“嶺南畫派”的綿延發(fā)展并不取決于名稱的改變或活動地域的變遷,而取決于這批來自南方地區(qū)的畫家內在的藝術審美觀念,更取決于他們內在的政治志向和人文情懷。

此次畫展此前曾在廣州藝術博物院展出,這次移到上海展出,共展出海上畫派和嶺南畫派作品各30幅,共60幅,均為大家名家之作,其中包括了任伯年、吳昌碩、黃賓虹、劉海粟、陸儼少、謝稚柳、唐云,高劍父、高奇峰、陳樹人、關山月、黎雄才、趙少昂、楊善深等兩大畫派最具代表性人物的作品。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號