齊白石門條作品上明碼標價,并直言“賣畫不論交情”

齊白石門條作品上明碼標價,并直言“賣畫不論交情”

幾次看齊白石作品展覽,對展出的齊白石“門條”格外感興趣,覺得豐富多彩的“齊白石門條”,是一道別具一格的風景線,也是最能體現齊白石個性特征的一個窗口。

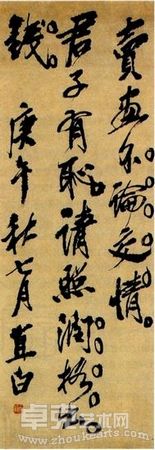

從門條上可以領略齊白石的錚錚風骨。1937年日寇侵華,北京淪陷,一些日寇和漢奸頭目沖著齊白石的名頭,千方百計向他求畫,或登門拜訪,或請客送禮,為的就是得到他的畫。他便貼出門條:“送禮物者,不報答;減畫價者,不必再來;要介紹者,莫要酬謝”。

這一著很難奏效,依然難以“擋駕”。齊白石便再次貼出門條:“白石老人心病復作,停止見客。若關作畫刻印,請由南紙店接辦。”到了1939年底,他又貼出紙條:“二十八年十二月初一起,先來之憑單退,后來之憑單不接。”另一張門條則云:“畫不賣于官家,竊恐不祥!”“中外官長,要白石之畫者,不必親駕到門。從來官不入民家,官入民家,主人不利。謹此告知,恕不接見。”到了1943年,齊白石干脆在大門上貼出四個大字:“停止賣畫”。自此謝絕作畫,此舉與梅蘭芳蓄發明志有異曲同工之妙。1944年6月,藝術專科學校通知他去領配給煤,當時燃煤是緊缺物質,十分稀罕,但齊白石擔心是引誘他下水的“誘餌”,果斷回信拒絕:“頃接藝術專科學校通知條,言配給門頭溝煤事。白石非貴校之教職員,貴校之通知錯矣。先生可查明作罷論為是!”字里行間,透出凜然之氣。

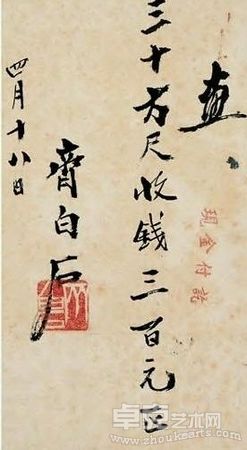

從有些門條上,還可看出齊白石帶有童稚氣的賣畫時的錙銖必較。先看一些他的門條,再作分析,如:“花卉加蟲鳥,每一只加10元,藤蘿加蜜蜂,每只加20元。減價者,虧人利己,余不樂見。庚申正月初十日”。“絕止減畫價(吾年八十矣,尺紙六元,每元加二角),絕止吃飯館,絕止照相”。“凡我門客,喜尋師母,請安問好者,請莫再來!丁丑十一月謹白”。“有為外人譯言買者,吾不酬謝”。“凡藏白石之畫多者,再來不畫,或加價;送禮物者,不答;介紹者,不酬謝;已出門之畫,回頭補蟲不應;已出門之畫,回頭加印加題不應;不改畫;不照像,凡照像者,多有假白石名,在外國展賣;假畫場肆,只顧主顧,為我減價定畫,不應。九九翁堅白”。“去年將畢,失去五尺紙蝦草一幅,得者我已明白了。壬申白石老人”。賣畫“加料加價”,是上世紀三四十年代通行的做法,無可厚非。別說加“蟲鳥”、“蜜蜂”,一些書法家連加上款、加時間、寫楷書都是“加價”的理由,有的書畫家連限定時間取件也要加錢,所以說齊白石此舉,是很可理解的。可以想象,鑒于齊白石的藝術成就和當時就如日中天的名氣,他受到的“騷擾”肯定不少,有人會以各種名頭上門,以得到片紙只字或其他好處,所以他不得不限定各種規矩來對自己進行防護,乃至連向師母“請安問好”者也拒之門外,這或許是因為齊白石看穿了“弟子們”借請安問好之名索要好處的用意,嘗到過“苦頭”,從“失去五尺紙蝦草一幅,得者我已明白了”的告誡性通告中,我們大致可以猜想出當時的情景和他的心態。他當時賣畫的生意已經不用發愁,不怕沒有買主,用不著“掮客”,所以他對一些以“介紹”為名索要好處的做法是極為反感的,以至于多次聲明對此“吾不酬謝”。應該注意,齊白石固然是一位藝術大師,但對他本人而言,在當時的情況下他是把自己定位為“畫匠”、“手藝人”的,靠賣畫吃飯,所以一切都按照買賣場上的規矩辦事,出了門再回頭“補蟲”、“加印加題”顯然是不高興的,就像買賣成交之后再索要“添頭”是不妥當的一樣。也正因為屬于買賣關系,也就用不著“請吃飯”浪費時間。當然,他的防護心態,有的或許有過當之處,比如連和他拍照也擔心人家會到國外去牟利。

齊白石還寫過一張“真情告白”:“余年來神倦,目力尤衰。作畫刻印,只可任意為之,不敢應人示□□。不敢余所不為者……作畫不為者:像不畫,工細不畫,著色不畫,非其人不畫;促迫不畫。刻印不為者:水晶、玉石、牙骨不刻,字小不刻;印語俗不刻;不合用印之人不刻;石丑不刻;偶然戲索者不刻。貪畫者不歸紙,貪印者不歸石,明語奉聞。瀕生啟。”這是他剛到北京時寫的,從中也可以看出一位藝術家堅守的“底線”,不是給了錢什么都可以答應,賣畫賣字賣印的基本前提,是要既符合藝術創作的規則,又要符合自己的興趣雅致,不能勉為其難。

齊白石的不少門條,頗有鄭板橋遺風。鄭板橋自書潤格也明確聲明:“凡送禮物、食物,總不如白銀為妙。公之所送,未必弟之所好也。送現銀則心中喜樂,書畫皆佳。禮物既屬糾纏,賒欠尤為賴賬。年老神倦,亦不能陪諸君子作無益語言也。”句句都是大實話,又不乏風趣幽默。可見兩人在性情上是相契相通的。

從齊白石的門條,我們還可以感覺到,齊白石在藝術市場中也是十分不易,充滿艱辛的。每一張門條,都是齊白石通往藝術大師所走過的真實的路徑。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號