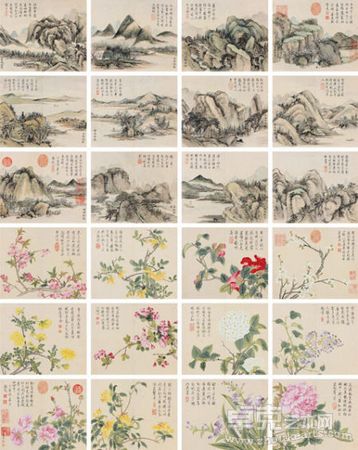

董誥《春景山水花卉冊》

楊大章《碧桃翠雀》

10月20日至30日,由遼寧省博物館、山東省博物館、保利藝術(shù)博物館聯(lián)合舉辦的、并由北京保利國際拍賣有限公司協(xié)辦的第四屆“宋元明清——中國古代書畫大展”如期舉辦,千年丹青再度現(xiàn)身保利藝術(shù)博物館。

前三屆宋元明清大展,以其公益性、廣泛性而家喻戶曉,遼寧省博物館是以收藏末代皇帝溥儀攜帶出宮的宋元書畫聞名國內(nèi)外,山東省博物館以收藏明清書畫名重天下,保利藝術(shù)博物館以收藏回流國寶而知名,三家博物館的聯(lián)袂展覽,既是國內(nèi)博物館之間的“館際合作”的率先垂范,又是搭建起“千年丹青”展覽的文化平臺,早已飲譽海內(nèi)外。這是繼北京故宮博物院、遼寧省博物館、上海博物館成功舉辦“千年丹青”之后,又一家舉辦“千年丹青”大型公益展覽的重要館舍。

此次展覽,遼寧省博物館展出的十件作品都是耳聞能詳?shù)拿E國寶,宋代 李公麟的《商山四皓·會昌九老圖合卷》、南宋高宗書、宮廷畫家馬和之畫的《周頌清廟之什圖》、元代著名畫家趙孟頫畫的《飲馬圖》和元代宮廷高手繪的《狩獵圖》、明代“四家”之首沈周畫的《千人石夜游圖》、文徵明、唐寅合作的《悟陽子養(yǎng)性圖》、陳淳的《草書杜詩卷》、董其昌《行書東方朔答客難卷》、明末清初王鐸的《設(shè)色山水圖冊》、清代宮廷畫家張鎬的《瀛臺賜宴圖卷》。

山東博物館展出的有元代東吳士人領(lǐng)袖鄭元祐等人的《行書詩翰尺牘》、 明代宮廷畫家林良的《雁雀圖》、文彭的《行書五律詩軸》、米萬鐘的《云山賞秋圖》、明代高手畫的《春亭閑憩圖》、清代傅山的《草書五絕詩軸》、王翚的《山水軸》、禹之鼎的《采桑圖》、袁江的《漁樂圖》、鄭板橋的《行書七律詩軸》等。此外,海內(nèi)外藏家也傾力奉獻出一批珍藏多年的古代書畫,會讓觀者大開眼界。

一、宋元書畫

宋元書畫一直是中國書畫展覽中的重點,最為搶眼。此次展出的宋元書畫近十件作品。其中有遼博藏的宋代傳為李公麟的《商山四皓、會昌九老圖合卷》,實為南宋高手所畫,將“商山四皓”與“會昌九老”故事兩大題材合并繪就。全卷以白描手法分別畫出秦末高士東園公、甪里、綺里季、夏黃公四人避亂隱居商山的故事和唐會昌五年三月二十四日九位退休老人白居易、胡杲、吉皎、鄭據(jù)、劉真、盧真、張渾、李元爽、釋如滿等九位老人相聚洛陽履道坊——白居易居所歡聚的“尚齒”之會,既醉且歡并賦詩畫畫的情景。

圖中的建筑采用北宋的界畫手法,勻細的線條刻畫出建筑物復雜的結(jié)構(gòu)和細部,這種水墨白描的建筑畫法延續(xù)至元代并發(fā)展到了極致。此卷舊題為李公麟,然其畫風接近牟益,筆致工謹精細,清秀典雅,尚有李公麟白描的遺意,為大宋王朝的典型畫作。如果說《商山四皓圖》是文人士大夫功業(yè)理想得以實現(xiàn)的象征的話,那么,《會昌九老圖》則是文人士大夫致仕后優(yōu)游林下的寫照。此卷在明末清初曾經(jīng)黎惟敬、高鑒、錢士弘、星巖、梅清等諸家遞藏,見諸于《石渠寶笈重編》、《石渠隨筆》等畫目著錄。

南宋高宗書文、宮廷畫家馬和之畫的《周頌清廟之什圖》,描繪的是《詩經(jīng)·周頌》的內(nèi)容,其內(nèi)容是西周初年周王朝祭祀宗廟的舞曲歌辭,用典重的詞章歌頌祖先的功德并祈求降福子孫。全圖繪〈周廟之什〉的十篇詩意,字畫各十段,每段畫前有《周頌》全文,右書左圖,各幅相間,依次為:清廟、維天之命、維清、烈文、天作、昊天有成命、我將、時邁、執(zhí)競、思文。

趙孟頫《飲馬圖》,為其早年學唐人韓幹的作品,引首止菴篆書“飲馬圖”三個大字,卷中水墨繪奚官飲馬情景。奚官,頭帶幞頭帽,身穿僧領(lǐng)窄袖長衫,腰束絲帶,足踏長靴,褲腿置于靴內(nèi),屈腰曲臂,雙手端一盛滿清水的大木盆,吃力前行。對面立柱上系一馬,星目錐耳,雪花被身,昂首拽韁,作欲飲狀。末署“子昂”名款,鈐“趙氏子昂”朱文方印,“松雪齋”朱文長方印。此卷畫面結(jié)構(gòu)簡拙清潤,用筆精工,線描細勁嚴謹,筆意高古雅秀,刻劃入微。人物運用李公麟白描畫法,神態(tài)奕然,馬的輪廓用水墨輕勾,局部淡墨暈染,質(zhì)感極佳。馬的體姿豐肥可愛,骨壯膘滿,造型準確。

趙孟頫此卷《飲馬圖》“刻意學唐人”雖然是顯而易見的,但細心觀察其中也有他自身東西的流露,他在摹古的同時又有新生。比如畫面結(jié)構(gòu)雖簡拙但較之唐畫更顯清潤,人馬線描雖古樸但較之唐畫更顯遒勁,形象與質(zhì)感更統(tǒng)一,筆墨更清淡等等,這些都是趙孟頫后來逐漸形成的特有的鞍馬畫風格。也正是由于這些風格的形成,才使他成為“世人但解李龍眠,那知已出曹韓上”的鞍馬畫大家。

比利時尤倫斯男爵收藏并見著錄于《石渠寶笈》的元代王振鵬的《江山勝覽圖卷》,有“元代的《清明上河圖卷》”之譽,為元代宮廷畫家王振鵬所繪,完全是實景山水描繪手法,在畫史中獨樹一幟。此卷比宋代張擇端所畫的《清明上河圖卷》(528厘米)長近一倍。全卷界畫完全是徒手繪成,不用界尺,其繪畫功夫堪稱元代繪畫之絕。

王振鵬《江山勝覽圖卷》,水墨,絹本,畫心縱48.7厘米,橫950厘米,包首楷書題簽為:“王振朋江山勝覽圖”,卷尾有隸書名款:“至治癸亥春莫廩給令王振朋畫”,即元英宗至治三年(1323)的三月。下鈐“王振朋印”(白方)、“孤云處士”(朱方)二方。全卷沒有引首和題跋,在卷首鈐有該卷最早的收藏印:“重詔”(半印,朱方),卷首和卷尾共鈐有清乾隆、嘉慶、宣統(tǒng)皇帝的鑒藏印璽十方,在清《石渠寶笈續(xù)編》、《石渠隨筆》卷四著錄,并斷定為王振鵬真跡。

《江山勝覽圖卷》是元代活的歷史畫卷,再現(xiàn)了元代真實的生活。卷中繪兩山(天臺山、雁蕩山)、兩城(永嘉城、瑞安城)、兩江(甌江、飛云江)、兩寺(圣壽禪寺、寶壇寺)、一海,即東海。描繪的時間是農(nóng)歷四月初八的浴佛節(jié)前后。卷中蒙古族、漢族人物1607人、494幢建筑、舟楫船只68艘、108頭牲畜、87只鳥,除人物比《清明上河圖》少42人外,其余的都是《清明上河圖》的二倍到三倍。

此次展出的元代東吳士人領(lǐng)袖鄭元祐等人的《行書詩翰尺牘》,是經(jīng)過明代文人書法家張弼鑒藏、考證而集成冊的,其中包括趙孟頫、倪瓚、陳基、兀顏思敬、鄭元祐、楊翥等著名文人畫家的手札,是研究元代文人思想、藝術(shù)價值觀的重要文獻,十分罕見。

二、明代書畫

明代書畫一直是遼寧省博物館、山東省博物館庋藏強項,此次展出精選的部分展品,多是世人難得一見的巨作精品。如明代宮廷畫家林良的《雁雀圖》,為其壯年所繪,代表著明代花鳥畫的最高境界。圖中取水墨為煙波出沒,繪鳧雁嚵食飛翔之態(tài),頗見清遠高逸。他筆下葦草、淺渚勁如草書,或用隸書以求其莊,或用草書以寫其態(tài),用筆精巧到位,為后世畫花鳥畫的典范之作。

明代著名書法家米萬鐘的《云山賞秋圖》,畫于天啟元年(1621),是米氏傳世最為精彩的山水畫作,畫中五棵松樹隱喻士大夫的高潔清遠,樹間二位文人吟詩作詞,仆人隨從,遠處山峰聳入云端,寺廟隱約其間,全圖遠近層次清晰,用筆挺勁,墨色濃淡相間,墨色濕潤而富于變化。皴染結(jié)合,用墨厚重并敷以淡彩,質(zhì)感強烈。作為明代四大書法家之一的米萬鐘傳世山水畫作僅有幾件,世人難睹其風。

另一件明代宮廷佚名作品《春亭閑憩圖》如同南宋宮廷畫家作品一般高雅清新,畫中文人高士午睡正酣,仆童佇立。工筆亭閣、寫意遠景,相映生輝,極有可能是有“明代馬遠”之譽的王諤所畫。王諤用筆工整細密,繼承了南宋馬遠的畫法,在筆法上則大膽取舍,常描繪山之一角,在此圖中充分表現(xiàn)出他的馬遠畫法之精髓。

吳門畫派的作品一直是遼寧省博物館收藏的強項,此次遼博展出的沈周《千人石夜游圖卷》,67歲作,人畫俱老,為典型的“粗沈”面貌,景致疏簡,淡墨渲染,濃墨點苔,色調(diào)層次變化豐富,且運用整飭式勾線,斫拂式短筆皴,畫風雄勁而渾厚。另一件文征明、唐寅的《書畫合璧卷》,是吳門畫派二大家聯(lián)手之作,愈加珍貴,可謂為“雙美”。

明代書法像宋代一樣也是帖學大盛的一代。由于明代士大夫清玩風氣和帖學的盛行,影響書法創(chuàng)作,整個明代書體以行楷居多,皆以纖巧秀麗為美。特別是以姿媚勻整為工、博大昌明之體的“臺閣體”出現(xiàn),書風日糜。至吳門畫派出,才將宋元帖學書法演為繁盛之勢,表現(xiàn)出時代性與個性的統(tǒng)一,產(chǎn)生了一大批集大成者。明王世貞《藝苑卮言》云:“天下法書歸吾吳,而京兆允明為最,文待詔征明、王貢士寵次之。”

本次展出的明代翰墨擷英,數(shù)量頗具規(guī)模,諸如文徵明、董其昌、張瑞圖、王鐸、傅山等名家之作,且多經(jīng)著名鑒藏家舊藏,尤為難得。如遼博收藏的陳淳的《草書杜詩卷》,行筆迅捷,草書意味頗濃。有人把他的畫比作杜詩,干靜利落、沉郁痛快。

董其昌的《東方朔答客難并自書詩卷》,分為兩部分,前半為《東方朔答客難》,后半為自書五言古詩一首,均有烏絲界欄,款記“戊辰八月”。此“戊辰”年為1628年,董其昌時年74歲。《東方朔答客難并自書詩卷》是董其昌晚年的行書代表作,充分體現(xiàn)了他的書風特點:書寫輕松自如,平淡中蘊奇秀,用筆圓潤精妙,法存筆端,真正是瀟灑出塵、游刃有余。在書寫上,他行筆輕捷,轉(zhuǎn)折自如,用筆精到,沒有拙滯之筆;用墨也非常講究,枯濕濃淡,盡得其妙;在章法上,字距密,行距疏,布局疏朗勻稱,與平淡率真的書風相和諧,具有清潤虛靈、古淡散逸之美。

文徵明《行草詩軸》,水墨紙本,大字端莊峻拔,氣勢磅礴。文徵明《行書詩冊》二十五開,抄錄自作詩三十首,書風溫潤秀勁,法度謹嚴而意態(tài)生動,為文氏行書精品。山博的明代文彭《行書五律詩軸》亦是十分罕見的巨幅之作。

有明一代姿媚書風占主流的時尚下,晚明還萌發(fā)著一股尚丑、尚狂狷之美的思潮,涌現(xiàn)出徐渭、張瑞圖、黃道周、倪元璐、王鐸、傅山等一批“狂怪”派書家的作品,在此次展出中仍是不同尋常。

董其昌的《行草詩軸》,水墨絹本,古淡雅致、秀潤清新。王鐸《仿米書陳思王三頌》,綾本手卷,書陳思王頌三首,乃仿米元章筆意,風檣陣馬,痛快淋漓,靈動中加以蒼勁,從中可見其對米書理解的深入和融合。“書法奇逸,鐘王之外,另辟蹊徑”的張瑞圖,其作品《書法對屏》,骨力勁健,運筆有折無轉(zhuǎn),乃其典型風格。

本次展出的傅山《草書五絕詩軸》、傅山的《草書詩軸》,長軸大字,蒼逸雄奇、渾脫宕逸。前者為山博館藏精品,后者曾為周道振先生舊藏,周先生是明代書法史尤其是文徵明研究領(lǐng)域的權(quán)威專家,1987年,他曾將自己歷年節(jié)衣縮食而收藏的《明清碑帖》84種230余冊、明清名家書法繪畫作品34件以及家藏文史類書籍424冊捐贈無錫市博物館。此件作品一直珍藏在周家數(shù)十年而未外露。

三、清代書畫

清代繪畫,在當時政治、經(jīng)濟、思想、文化等方面的影響下,呈現(xiàn)出特定的時代風貌。卷軸畫延續(xù)元、明以來的趨勢,文人畫風靡于世,山水畫勃興、水墨寫意畫法盛行。文人畫呈現(xiàn)出崇古和創(chuàng)新兩種趨向。在題材內(nèi)容、思想情趣、筆墨技巧等方面各有不同的追求,并形成紛繁的風格和流派。宮廷繪畫在康熙、乾隆時期也獲得了較大的發(fā)展,并呈現(xiàn)出迥異前代院體畫的新風貌。本次展出的既有宮廷繪畫風貌的作品,又有清初四僧、金陵畫派、揚州畫派、在野文人畫的精心之作。

清朝依照前代,同樣也在宮廷內(nèi)有宮廷畫家進行繪畫創(chuàng)作,規(guī)模龐大,但流傳下來的作品并不多。此次遼博展出張鎬的《瀛臺賜宴圖卷》,清乾隆十一年(1746),乾隆皇帝于農(nóng)歷八月廿八日,在瀛臺賜宴宗室王族和公卿大臣。張鎬遵旨繪此《瀛臺賜宴圖》以記其盛。全圖采取紀實的畫法,將“乾隆盛世”巨大的國宴場面畫出,為清代宮廷繪畫代表作品。

宮廷畫家董誥的《山水花卉冊頁》,上下冊二十四開,清宮舊藏,內(nèi)鈐有乾隆、嘉慶多方御璽,每開均有乾隆帝御題七絕一首,御題的時間,是丁酉仲春月,即乾隆四十二年(1777)。當時乾隆六十六歲,董誥三十七歲。上冊為設(shè)色山水十二開,每開有作者小隸書標題:晴巖香雪、山樓茗話、花港云歸、層巒煙靄、野航曉渡、松壑日長、清溪倚棹、江天帆影、蘿磴聽泉、細雨輕舟、云塢精藍,柳塘新霽;下冊為設(shè)色花卉十二開,分別:白梅、山茶、金雀、桃花、紫丁香、繡球、垂絲海棠、刺、牡丹、蝴蝶花、黃杜鵑、長春。此冊首尾灑金扉頁上,鈐有“避暑山莊”、“文園師子林寶”巨璽,說明曾貯于承德離宮的。而《石渠寶笈》著錄時卻將其編入“寧壽宮藏”,這說明后來它被送回了紫禁城寧壽宮,供乾隆“娛老”之用。

同為乾隆時期供奉內(nèi)廷的楊大章,清史記載其“亦賦色修潔,可與鄒一桂頡頏,花鳥以二人為最工”。本次展出其《碧桃翠雀》圖軸,設(shè)色清雅,描繪生動傳神,上有乾隆御題詩,原為清宮舊藏,經(jīng)《石渠寶笈》著錄,當為清代宮廷花鳥畫之精品。

此次展出的王鐸的《設(shè)色山水圖冊》、朱耷的《兩小無猜圖》,及王翚《山水圖軸》、禹之鼎《采桑圖》、袁江《漁樂圖》,俱為首次展出,是清代繪畫藝術(shù)的上品之作。

特別值得關(guān)注的是石濤《山水人物四屏》十分精彩,款識中言畫于丙午年即康熙五年(1666),石濤時年24歲。四幅繪畫表現(xiàn)手法,竹石皴法以渴筆勾勒為主,既清瘦又高古,坡石的脈紋勾勒奇古。既有北宋李公麟游絲之法,也有南宋周季常烘染之痕跡,最主要還是石濤自家手法為主,隨心所欲。點苔之筆皆以中鋒完成,地花地草,錯落有致。人物的線條舒展,神態(tài)各異,師古李公麟筆法淋漓盡致,是清代道釋畫的集大成人物畫家。另依據(jù)款識時間及繪畫內(nèi)容判斷,大都會博物館藏的《十六阿羅漢應真圖》卷、《百頁羅漢圖》冊頁、《蓮社圖》卷的人物面目、服飾、神態(tài),樹木、山石的畫法,都是以本四屏為參照的,應為以上三本的祖本,具有開宗之意義。

清代書法在近三百年的發(fā)展歷史上,經(jīng)歷了一場艱難的蛻變,它突破了宋、元、明以來帖學的樊籠,開創(chuàng)了碑學書法,特別是在篆書、隸書和北魏碑體書法方面的成就,可以與唐代楷書、宋代行書、明代草書相媲美,形成了雄渾淵懿的書風。尤其是碑學書法家借古開今的精神和表現(xiàn)個性的書法創(chuàng)作,使得書壇顯得十分活躍,流派紛呈,一派興盛局面。

此次展出的清代帝王的書法作品,異彩紛呈,亦自可珍。清代帝王的書法作品,順治皇帝書善鐘(繇)、王(羲之)二體,書法嚴飭工瑾,有清十三帝中,唯雍正皇帝字可與之相提并論,為難得之品。康熙皇帝尤好明代董其昌的書法,康熙的“董書”就是在沈荃的指導下練就的,“上有所好,下有所效”,在康熙皇帝的提倡下,董書風行天下。乾隆皇帝是位多才之君,尤喜舞文弄墨,他的書法獨愛趙體(趙孟頫字),對趙體下過大力氣臨習,特別是對趙的《壽春堂》與《三門記》所下的功夫奇絕超人。本次展出多件乾隆御筆,其中《御臨王帖》和《御臨倪瓚畫譜》各冊頁八開,均用心之作,精美雅致。另有《逰平山堂即景補詠》,水墨絹本,行筆如行云流水,彩繪牡丹描邊,彰顯雍容華貴氣韻,著錄于《欽定南巡盛典》卷十四。

本次展出的清代名臣名家的書法眾多,有朱耷、王士禛、金農(nóng)、鄭板橋、永瑆、龔自珍、曾國藩等多件名家書作,多是傳世的精心作品。另如山博展出的鄭板橋《行書七律詩軸》等,為首次展出。

在遼寧省博物館、山東省博物館的鼎力支持下,及國內(nèi)外諸位資深望重的鑒藏家的熱情支持下,前三屆“宋元明清展覽”受到社會各界人士的一致好評,更受到國內(nèi)外收藏界的矚目與熱切的關(guān)注。在此,保利藝術(shù)博物館深表誠摯的謝意!幾年來大家的合作也得到高層領(lǐng)導、各界同行、普通百姓高度的贊揚,來之不易,特別是三館合作期間,展覽工作人員的辛苦與付出,得到社會各界的一致稱贊。

此次展覽,不僅讓廣大觀眾領(lǐng)略中國千年丹青的藝術(shù)魅力,而且也是一次中國傳統(tǒng)文化的千年際會,更是一次難得的文化饕餮盛宴,欣慰于斯,感懷于斯。

展覽日期:10月20日至30日

展覽地點:保利藝術(shù)博物館

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號