康熙24年的邸報

故紙猶香

326年前《邸報》是傳家寶

《邸報》是中國最早的報紙,相傳西漢時期便已存在。“邸”是各地派駐京城的官員住處,有點類似于我們現在的駐京辦事處。而《邸報》,正是由這些“辦事處”編印出來,給官員們閱讀的“官報”。

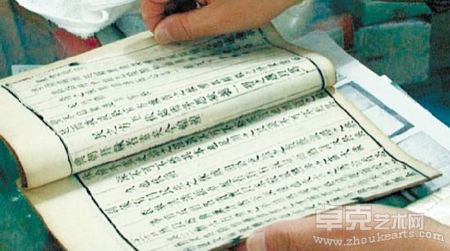

眼前的這份《邸報》被小心翼翼地收在一個玻璃紙袋中。長25厘米,寬16厘米。像古裝片里的奏折一般,印制成冊,封面上貼有“邸報乙丑科”字樣的豎條幅。

“這是康熙二十四年的,嗯,公歷應該是1685年。”張老師說。

他叫張雪根,1953年生于杭州,是這份《邸報》的主人。

進了張雪根家的玄關,客廳正對門的墻上,一幅十字繡的蘭亭序引入眼簾。并不十分寬敞的屋里,雖被書柜書卷占去了大半,但卻整潔依然。墨香彌漫,當真是“書香人家”。

“來,你們坐。昨晚我已經把資料整理好了,所以你們不用著急”,張雪根笑著遞過來兩張名片,一張上面印著“杭州鋼鐵集團公司黨校副校長”等的頭銜,而另一張卻只印著“書報刊收藏者”的抬頭。這份用兩張名片將興趣與工作區分開來的縝密心思,在這個浮躁匆忙,一切從簡的時代中,已是為數不多。

“這份《邸報》在浙江僅存這一份,在全國,民間收藏大約也只有五六份吧。”

他在書桌前坐定,緩緩地從編了號的文件袋中取出他的收藏,竟是每一張都用玻璃紙袋,按著各自的規格折疊起來,再細細封好。為了防止受潮與油墨暈染,他還用毛邊紙夾墊在頁面之間。

許是被這份細致感染,又或者是這326年前的報紙承載著太多無法量化計算的分量,在接過報紙的剎那,連我的動作也變得謹小慎微起來。19頁內文,宣紙,雙面活字印刷,內頁版心里印著“康熙乙丑科”字樣。翻閱報紙,時不時能看到“薦舉清廉”、“考課之法”這樣的字句。“對,所以這是一份科舉類的邸報。”張雪根說。

關于這張《邸報》的來歷,張雪根并未詳述,只說是2009年,幾經輾轉從一位藏友那里轉讓得來。興許,正是這份沉穩與低調,才能讓他十幾年如一日地堅守這單純的喜好,而又正是這種單純,讓這張歷經滄桑的報紙,在輾轉三個世紀后,終于在他的案前找到了歸宿。

撰文立著

與報紙不得不說的故事

張雪根說,最初他只是藏書。那是1970年的秋天,他進入杭鋼工作,在半山新華書店購買了一本《鋼鐵生產基本知識》。盡管只是枯燥的業務書籍,卻開啟了他的藏書生涯。直到1996年6月,張雪根幫親戚的孩子代為搜集一些報刊的報頭,而正是這個小小的委托使他從此義無反顧地投入了集報的世界。

一轉眼,已是張雪根藏書集報的第41個年頭。那些經歷其實早已名聲在外,他是全國收藏清朝報紙最多的人。無論是電視電臺,還是報刊雜志都已多次報道。他卻從不主動提起,總是笑得淡然,不事張揚。

但他亦有癡迷的地方,于那些多年的愛藏。翻閱整理,晴時晾曬。低頭用臉湊近報紙,深吸一口氣:“你聞聞,多香。”表情天真,宛如孩童。

他為它們撰文,細數收藏經過,用文字詳盡地勾勒出那些,或許我們從未見過的報紙的模樣。《邸報》、《邸鈔》、《京報》、《申報》、《光復報》、《北京女報》、《淺說日日新聞畫報》——仿佛是為了端平一碗水般地每份都有一篇文章,卻還只是他一小部分的清朝收藏。而那些為民國時期報刊撰寫的文章,已于今年編輯成書,題名《故紙堆里覓蒼黃》。

硬盤的理論壽命是10年,光盤的理論壽命是20到30年,“這印在宣紙上面的報紙,可以留存一千年。”他笑著說。

他說,這些老報刊上的字句,點點滴滴都是歷史的碎片,記錄下的雖然只是歷史的某個瞬間,但留給我們的卻是再珍貴不過的文獻。

《邸報》:“邸”,東漢許慎在《說文解字》中解釋為:“屬國舍也。”《漢書》有注:“郡國朝宿之舍,在京師者率名邸。”史料記載,約公元前2世紀西漢時期,我國開始實行郡縣制,各郡在京城長安派有常駐代表,這些代表的住處稱為“邸”,正是由這些駐京“邸”編印出了《邸報》。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號