敦煌仕女

情殤圖 真跡

2009年,是中國二十世紀杰出的藝術大師張大千先生誕辰110周年。為了紀念這位在繼承和發展傳統中國繪畫方面作出卓越貢獻并取得輝煌成就的一代宗師,海峽兩岸的學術研討、作品展覽等活動開展地極為頻繁。

向有“畫壇皇帝”之稱的張大千,其作品成為書畫市場的“龍頭股”,繼而還被業內人士稱之為是考察與研究市場整體趨勢的“風向標”或“指標股”。

張大千的作品之所以在海內外書畫市場有這樣持續的作用力,原因有三:

一、才華卓絕,成就斐然。大凡人物、走獸、山水、花鳥無所不精,工筆、意筆無不擅長,丹青、水墨無不精妙。誠趙孟頫后第一人。

二、不避世,從不諱言藝術與市場的關系。作為以職業畫家的身份來立世的張大千,從他27歲在上海首次舉辦個人畫展伊始,他的作品便步入了民國時期的藝術市場。

三、在中國大陸起步書畫市場之前,張大千的作品就已經在港臺乃至海外形成了氣候,并一直呈穩步上揚的價格走向,又可堪稱書畫市場的“績優股”。

應該說,在紀念張大千誕辰110周年的春季,各拍賣公司只要本著對張大千先生的敬重和對其藝術的敬畏,推出的都是張大千的真跡、力作,其成交價是可以預期的。

問題是,某些拍賣公司卻不盡然。現擬就部分署款為張大千的拍品真偽問題作一辨析如下:

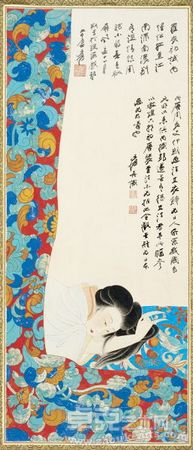

《敦煌仕女圖》

《敦煌仕女圖》紙本設色 鏡心,紀年1949年,尺寸79×33cm,估價:80萬—120萬元。

款識:“羅衣初試尚惺忪,紅豆江南酒面濃。別有深情怨周肪,不將春色秘屏風。己丑十一月朔寫于鏡海戲題。大千居士爰。”鈐印:“大千居士”。

又題:“此唐周長吏仲郎畫法,其衣飾為日人所宗(高注:拍賣方將此句釋為“其衣飾為日人所創”,顯系誤釋。)我國自元明以來俱尚纖弱,遂無有繼其法者。予此幅參以敦煌六朝初唐裝至法,不為拈出,令觀者疑為日本畫為可嘆也!爰再識。”鈐印:“張爰長壽”、“張大千長壽大吉又日利”、“大千居士”。

拍賣方有如下說明:

來源:亞洲資深藏家友情提供。

畫面構圖之法頗具巧趣,通過簾布的走向將視覺引向畫幅下側的仕女身上,而右側大片的空白則留下想象的空間。仕女在簾后梳妝,花團錦簇的簾布與素衣淡妝的仕女形成強烈的反差,這種對比也更加烘托出了仕女宛若天成的清麗。簾布的圖案以及仕女的造型看似帶有日本版畫之風,實則是大千參以敦煌壁畫所為,大千面壁敦煌時,見到一種業已失落的唐代人物畫風,故參其法寫之,才有此佳作。

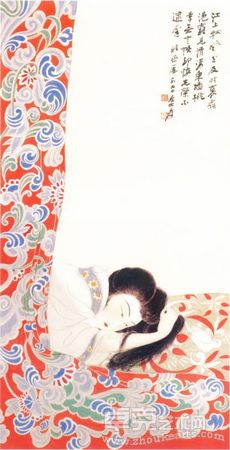

《敦煌仕女圖》有其姊妹本,如《情殤圖》等。然,通過仔細比照,我們會發現《敦煌仕女圖》的筆墨有值得再研究的必要。

首先,此圖的畫題定位《敦煌仕女圖》是有悖畫作的立意的,她不是敦煌仕女,而是描繪畫家心目中一位沉浸于情怨且懶于梳妝的思春少女。這一且情且怨“長眉懶畫尚惺忪”的人物神態在圖2、3中刻畫得是極其成功的,看那少女微微睜開的惺忪睡眼,真可謂欲睡亦難,欲醒亦難。而《敦煌仕女圖》則不然,其眼神顯得十分癡呆,無情亦無怨。

再及至到《敦煌仕女圖》的筆墨,具體說是少女頭發的畫法,與張大千的手法是迥然有異的。張大千先生曾就如何畫須發有過很明確的闡述:

畫人物須發,畫得不好的話,就像是一團水泡了的黑棉花,勉強粘在頭上。畫須發古代唐宋人最為擅長。方法是用濃墨細筆,依著面形方位,疏疏落落略撇十幾筆,然后再用淡墨渲染二三遍,顯得柔和而潤澤,有根根見肉的意思,自然清秀可愛。

工筆仕女的頭發,……但是不可用油煙制成的墨渲染,而是要用松煙墨渲染,先用極淡的,然后逐次加濃,大約三次就可以了。因為松煙烏黑,油煙有光反而不黑了。

以此衡之《敦煌仕女圖》少女的頭發,濃墨細筆顯得刻板機械,缺乏疏疏落落的筆意;而淡墨的渲染(包括發髻層次之間的留白)則顯得問題更大,有板結之弊,沒有質感可言。

《敦煌仕女圖》簾布,看似花團錦簇,實則是雜亂無序,線條的勾勒不暢達,色彩填染之間沒有層次感。此外,該圖雖有兩段款識,但究其筆觸,也只是僅得張大千的大體風格而已。

《白荷》

《白荷》立軸 設色紙本 紀年戊子二月(1948年) 尺寸:133×66cm 估價:120萬—180萬元。

款識:“露濕輕紈波不搖,珠房云冷細香飄。也知巧作紅顏好,只恐紅消結寂廖。戊子二月拈白陽句寫,爰。”鈐印:“張爰”、“大千大利”。

拍賣方有如下說明:

來源:南洋資深藏家舊藏并友情提供。

張大千欣賞荷花,就像欣賞美人一樣,能夠端詳出那種不易察覺的幽韻,此幅白荷即是如此。畫面以率意的大寫意手法寫荷葉,濕潤而舒展的荷葉占去三分之二的空間,荷花從葉片上探出,花瓣僅以墨筆勾勒,柔美而富有韻致的線條極顯其清雅之態,再加之大片墨葉的烘托,如同托舉出一個不施脂粉的絕世美人。

《白荷》的風格類張大千,但考其筆墨,有燥烈之病。尤以荷葉最為拙劣,蓋因用筆僵硬,缺乏張大千畫荷葉用筆如同寫隸書,有逆入反出的率意;表現荷葉的濃墨、淡墨、枯墨以及渲染的淡花青之間不能融為一體,因而其荷葉的墨色和形態既不濕潤、也不舒展。此外,該圖兩朵綻放的荷花用筆油滑,加之荷花的花瓣組合極不合結構關系,花瓣的造型也顯得一般,故而荷花應有的冶態沒有表現出來。如果將該圖比之張大千作于戊子夏日(1948年)的《秋荷圖》,其劣其偽信是一目了然。

《蘇長公行吟圖》

《蘇長公行吟圖》鏡心 設色紙本 紀年戊寅六月(1938年) 尺寸:95×48cm 估價:80萬—120萬元。

款識:“蘇長公行吟圖。戊寅六月仿盛子昭筆于歐湘館中,張爰。”鈐印:“張爰”、“大千大利”、“摩耶室”、“不妝巧趣”。

拍賣方有如下說明:

來源:美國華人僑領家族舊藏并友情提供。

張大千在1930年代致力于對元人山水的臨仿,此為其山水發展的一大轉機,顯示其已超越明清而上,而大量的涉獵古代名跡,再加上他對真實景色的體悟觀照,也使他的山水漸入佳境,此作即顯示了大千這一時期的山水面貌。此幅《蘇長公行吟圖》作于抗戰時期,大千從北京逃往上海,住在紅顏知己李秋君家,但是戰爭并沒有剝奪他繪畫中的寧靜,畫面上蘇東坡在寒林煙樹中躑躅獨行,昂首凝視之姿似乎是突然領悟佳句,筆墨秀勁清雅,既有蘇學士的詩意,亦有盛懋筆意。

《蘇長公行吟圖》也有一同胞本,即2005年5月6日河南一家拍賣公司春拍的拍品《蘇長公行吟圖》。

審視兩圖,此圖除了沒有“建初賢弟從游十余年,每以不得藏兄畫為憾。乙酉夏孟同游沱江還成都,曝書畫于昭覺寺,檢此貽之。大千居士張爰。”以及所鈐印章有異外,圖式、物象、款識與河南那張圖完全一致。

但兩圖的孰真孰假,則需要對兩圖的筆墨進一步審視。從物象的線條勾勒、石、樹上的苔點以及淺絳敷色來看,2005年拍賣的那張圖的筆墨有勝此圖,這一點也反映在兩圖“蘇長公行吟圖。戊寅六月仿盛子昭筆于歐湘館中,張爰。”款識上。由此可見,此圖可能是以2005年拍賣圖抑或是以尚未現世的真本《蘇長公行吟圖》為母本的。問題是河南拍賣的那張圖也不能定為張大千先生的真筆畫作,雖然筆墨不錯,但其筆墨技法尚嫌稚嫩,這一缺失,只要比照一下張大千《仿趙松雪換鵝圖》,便不難看出。此外,河南那張圖再跋的“建初賢弟從游十余年,每以不得藏兄畫為憾。乙酉夏孟同游沱江,還成都,曝書畫于昭覺寺,檢此貽之。大千居士爰。”款識文句露了馬腳,所謂“建初賢弟從游十余年,每以不得藏兄畫為憾。”是難以讀通的。

“建初”何許人也?應該是張大千長婿蕭建初(1910—2002,原名蕭樸,字建初,四川德陽人。)

按,蕭建初是1936年才師事張大千,所謂“建初賢弟從(此處漏一‘予’字)游十余年”,顯系失實,因該畫的紀年是1938年;而“每以不得藏兄畫為憾”,非但文句拗口,且也降低了自己的輩份。翁婿之間老丈人稱女婿為“賢弟”,因二人之間有師徒之實,“賢弟”可作門生、弟子解,然,接著自稱為“兄”,想來此“兄”字是不能作老丈人來解釋的。張大千既使要抬舉女婿,也不至于如此自降輩份。

《松亭高士》

《松亭高士》紙本設色 立軸 尺寸:74×27cm 估價:8萬—12萬元。

款識:“看山七尺筇,十載未疏慵。霧塞張公市,云藏毛女峰。暗泉鳴到耳,亂石積成墉。窈窕青坷館,長松下晚鐘。蜀人張爰。”鈐印:“大千”、“大風堂”。

從該圖的款識風格來看,應該是仿張大千1930年代上半葉規模石濤的作品,但審其構圖,山石、樹木、屋宇、人物、木橋,蓋系拼湊而成,故而丘壑氣韻不生,而物象與物象之間也缺乏應有的連貫性;山石的結構交代不清,且其勾勒、皴擦以及苔點也不合張大千的習性;所書款識字距、行距有擁擠之病,筆觸非但稚嫩且造作。將其與張大千1943年作的《山水圖》真跡作一比較,兩圖的風神氣象自有天壤之別。

《宋人詞意》

《宋人詞意》立軸 設色紙本 紀年丙子十一月(1936年) 尺寸:123×47cm 估價:8萬—12萬元。

款識:“庭草春遲,汀蘋香老,數聲佩悄蒼玉。年晚江空,天寒日暮,壯懷聊寄幽獨。倦游多感,更西北、高樓送目。佳人不見,慷慨悲歌,夕陽喬木。丙子十一月爰寫宋人詞意。”鈐印:“大千大利”、“張爰”。

鑒藏印:“吳健夢珍藏”。

拍賣方有如下說明:

來源:臺灣資深藏家友情提供。

客觀地說,該圖是一幅全然不合張大千筆觸習性的臆造贗品。僅其款識類張大千的風格,但作偽者為了模仿張大千書法那種起伏跌宕的筆意,卻因筆力不濟,以側筆為之,故而結體扭捏、造作,筆劃輕飄、流滑,形似神荒,其中尤以“丙子十一月爰寫宋人詞意”諸字最為拙劣。此可參看張大千1936年作的《黃山白龍瀑》真跡。

《內金剛之摩訶衍圖》

《內金剛之摩訶衍圖》立軸 設色紙本 紀年約30年代 尺寸:89×34.5cm 估價:12萬—18萬元。

款識:“此內金剛之摩訶衍也,在榆峪等之西北約五十里,新羅文武王元年謂義相之創建摩訶衍者,梵法山山大乘經兼大多勝三義境,內高闊諸峰圍繞,稱眾香國。白云臺擁其后,法起穴望觀音,三峰峙其前,法輪師子七星釋諸峰列其左右,秀氣磅礴,實大乘光明佛界也。大千畫記。”鈐印:“張季”、“大千”、“大千豪發”。

國盤題簽:“張大千內金剛之摩訶衍圖幀,乙酉勝利日,國盤題。”

拍賣方有如下說明:

來源:日本資深藏家友情提供。

關于如何畫寺觀,大千居士有過很明確的闡述:“如畫寺觀,這些地方就不宜像人家的廬舍,好像和講風水一樣。”

然而該圖并沒有凸顯梵境亦即“眾香國”、“ 實大乘光明佛界也”的感覺,屋前雜草叢生,可見該處早已廢棄,人跡罕至了,因此一條小路也避開了那破落的屋宇,給人的感覺是一派荒寒的景象。

再看具體的畫法,問題也是很多。主“寺觀”的房屋結構以及三座屋宇之間的透視關系就覺得別扭,且線條的勾勒顯得極其草率,與張大千的線質特征不合;寺觀前的青綠色石頭,勾勒無序,結構關系混亂;不符合張大千畫石頭“必定要能顯出陰陽、相背、高低、遠近”的一貫主張;中景的樹林與近、遠景的關系缺乏呼應,在整個畫面上顯得過于“突出”,且樹木與樹木之間的層次關系也沒有拉開,墨色模糊;雜草的勾勒以及苔點的打法也很雜亂。故真偽值得商榷。

《仕女》

《仕女》立軸 設色紙本 紀年甲戌二月(1934年) 尺寸:112×43cm 估價:8萬—12萬元。

款識:“甲戌二月北游得鏡面貢版漫興圖此,蜀人張爰。”鈐印:“大風堂”、“蜀客”、“張大千”、“摩登戒體”。

拍賣方有如下說明:

在1940年代以前,張大千的仕女畫深受明代唐寅、陳洪綬和清代華新羅、費曉樓的影響。此幅《仕女圖》正是典型的張大千早期仕女畫,仕女采用傳統的三白開瞼,細目小口,體態娉婷婀娜,楚楚動人。發髻、服飾勾勒渲染細致,頗具質感,衣紋行筆自由流暢,盡得唐寅意筆仕女畫的精髓。仕女面貌清新秀麗,弱質芊芊,與從敦煌歸來后豐腴飽滿,雍容華貴的仕女形象相比,另有一番味道。

來源:美國華人僑領家族舊藏并友情提供。

張大千先生是一位唯美主義者,故而他一貫恪守“腕底偏多美婦人”的創作主張。畫人物,傳神之難在目——“傳神寫照,正在阿堵之中”,但也難在身段——“務求婀娜有致”。因為人物畫的神態是基于形態的,唯有形神兼備,方可嫵媚動人。張大千對自己筆下的仕女畫創作是十分苛刻的,不管是立美人、還是坐美人乃至睡美人,非但強調美和氣質的嫻靜,對仕女的體態結構(亦即身段)的刻畫也是有獨到之處,可以說,張大千筆下的仕女身段之美,是前無古人的。

然而《仕女》仕女的腰身卻非常糟糕,其背部與臀部的過渡關系顯得極其生硬,最為出奇的是,該仕女的臀部比例與背部的比例關系失調,感覺臀部不僅肥大而且比背部長。如果說該“仕女面貌清新秀麗,弱質芊芊”,其前提應該不是畸形吧?

再看構圖,上面的柳樹與花樹(不知所畫何種花木?此花木造型有悖張大千的“了解物理,觀察物態,體會物情。”)呈兩扇門,如此布局,乃構圖之大忌;而近景的石頭和雜草處理也是極為拙劣的,其筆觸習性完全不合張大千;該圖所書款識,用筆拘謹,結體萎縮,一股子小家子氣。此可參看張大千作于1934年《梅花仕女圖》真跡。

《芭蕉仕女圖》

《芭蕉仕女圖》立軸 紙本設色 紀年乙酉秋日(1945年)尺寸:76×37cm 估價:35萬—45萬元。

款識:“乙酉秋日戲效唐人法,寫于昭覺寺。張爰。”鈐印:“張爰”、“張大千”、“摩登戒體”。

拍賣方有如下說明:

張大千的人物畫自上個世紀四十年代進入全盛高峰期,此幅即為當時所作。經歷過敦煌壁畫的熏陶與臨摹,他的人物畫功力大有增進,風格亦脫于從前,更加華麗,也更加細致,諸如此作的仕女,無論從造型還是服飾,俱十分考究、寫實,線條柔韌細勁,色彩搭配巧妙,于沖突中取得和諧,蕉葉的畫法極富裝飾性,與仕女相映成趣。

此圖與另一幅《芭蕉仕女圖》是一對“雙胞胎”,對這一現象,書畫鑒定家黃鼎先生有過這樣的總結,即:

在現在國內藝術品市場上,以該作偽手法炮制出的名家贗品極多,且其騙人指數相對較高。某些炮制者的實際操作水準確實已達到令不少行家難辨(書畫)真偽的程度。此類偽作的操作人一般具有較深厚的藝術功底,他們有的本身就是水平不差的名家嫡傳弟子或職業書畫家,當然他們事先也會“大投入”地進行揣摩演練,為正式操作作準備。這一種類型的偽作面世后,只要其母本未被發現,一真一贗作品在沒有作“貨比貨”對比可能的前提下,大多數人將很難識得“廬山真面目”。但話又要說回來,若是鑒藏者能把當局仿品的母本真跡從哪個地方給找出來,那確認偽作便得到了“鐵證”,偽作的冒牌性質就暴露無遺。

名家書畫“絕對克隆”作偽法,也有圈中人俗稱之為“下蛋”造假,也就是從一“母”本生出若干“子”本來。它具體指作偽者主觀上力求像復印機一樣將某位書畫名家的某件作品原原本本一成不變地復制出來。有些偽作上的圖章與母本的可能會不一樣,但一定是該名家常用章的仿真復制。此造假法的操作者有的系徒手,有的則是要借助某種特制的儀器設備,在選取克隆母本時有的直接用原作;也有的只參照影印件,作偽者試圖讓“子”本能最大限度地接近于母本。

看《芭蕉仕女圖》真跡富于律動酣暢的線條、沉厚艷麗且極具層次、質感的色相以及極具起伏跌宕的韻致、筆性純真的款識,此圖就是一件能最大限度地接近于母本的“絕對克隆”的子本,因為圖17的人物與芭蕉樹的線條勾勒非但軟弱乏力,且線質特征又無因對象不同而有必須的變化,色彩單一且也單薄,并近乎粉氣,不入雅鑒。

所謂“諸如此作的仕女,無論從造型還是服飾,俱十分考究、寫實,線條柔韌細勁,色彩搭配巧妙,于沖突中取得和諧,蕉葉的畫法極富裝飾性,與仕女相映成趣。”的評述,如果用來評價《芭蕉仕女圖》真跡,可能遠比評價此圖更為貼切。

《懸崖雙雄》

《懸崖雙雄》立軸 紙本設色 尺寸:135×32cm 紀年己巳春(1929年) 估價: 3萬—5萬元。

款識:“懸崖疊嶂何嶙峋,呼朋引類梅要津。虎兮虎兮汝之智過于人。己巳春善孖、大千合寫于大風堂。”鈐印:“張爰”、“張澤”。

拍賣方有如下說明:

張大千的二哥張善孖是一位傳統功底極深厚的畫家,善畫走獸、山水、人物、花卉、尤善畫虎,與張大千一起被人們譽為“張氏二雄”。張善孖對于張大千的教育、提攜影響甚巨,其兄弟之間的感情非常深厚。20世紀30年代,國畫大師張善孖、張大千兄弟寓居于網師園,此地變成為他們的畫室。張氏兄弟二人在此研習作畫,努力創作。風流二兄,瀟灑倜儻,張善孖在園內飼虎畫虎,故他筆下的老虎千姿百態,作品形神兼備,精妙沉雄。林語堂曾稱贊道“他畫的老虎,凡一肌、一脊、一肩、一爪,無不精力磅礴,精純逗真”。張大千則優游于蘇州園林的玲瓏精致和江南水鄉的怡人美景中。兄弟二人在網師園內窮究繪事,邀友唱和,他們一生中一段令人難忘的生活在此度過。

來源:美國加州資深藏家舊藏并友情提供。

可以肯定地說,此圖是一件憑空臆造的贗本。兩只老虎的造型和筆墨與張善孖各個歷史時期的作品無一合處,極為拙劣;而所謂張大千補的景,就其水平,如果說還未入門可能過于苛刻,但充其量也只能納入時下街道老年書畫學習班的學員之列。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號