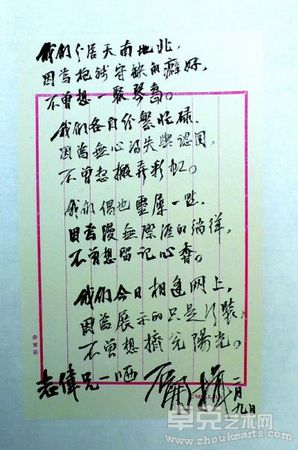

張旭光2009年4月

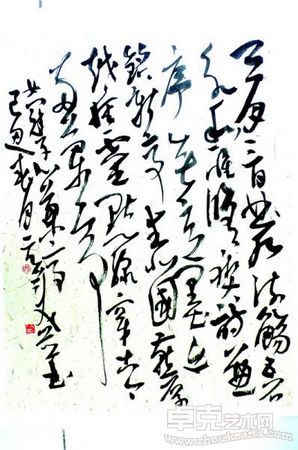

胡抗美作品

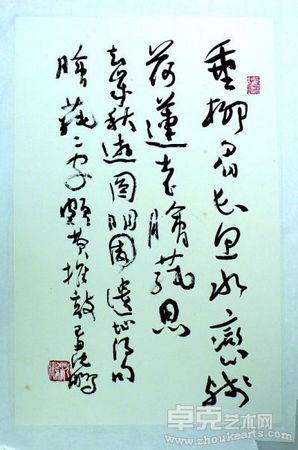

沈鵬作品趙長青作品

記得在三十年前,就知道學中國畫要先學書法,并且中國畫是寫出來的。后來,讀了點美術史,又知道,中國畫在宋元時期達到了巔峰,以后近千年,至今未能達到這個水平,更別說超越了。原因是中國的文人參與進來,如蘇東坡、黃山谷、趙孟頫等,他們把寫意、寫精神、寫境界、寫人格理想突出出來、提升起來,超越了形,形變得次要了。

在中國書法界一直有一個說法,大概是清代興起的,“自唐以降,每況愈下。”其實,真的把歷代書法史深入一下,我感覺此說并不符合實際。比如宋人的性情投入,明人的大字淋漓,清人的碑學中興,都是對唐以后的發展,并具有填補空白的意義。不過有一點我是認同的,即行草書高峰依然在東晉。正如美學家宗白華先生所認為的,東晉時期只有行草書能代表和表達那個時代的士大夫階層的內心世界和生命狀態,其他任何藝術形式都不具備這樣的功能。但宗白華先生沒有說清楚原因是什么,這給我帶來了許久的困惑。

2005年,于香港中文大學講學期間,在一次參觀中發現犀牛角的工藝品,既精美又昂貴。展館方面介紹說,此物原本不值錢,由于文人化了而變得價值連城。由中國畫的文人化到犀牛角工藝的文人化,使我常常想到,是不是東晉時期的行草書,也因為文人化而達到了書法巔峰的狀態呢?近期,與姜壽田先生聊天,得知他正在寫魏晉書法史,我又提起這一話題,壽田兄很干脆地說,東晉書法是中國最早文人化了的藝術形式。為此,我更堅定了自己一貫的思考。這與我在2002年首屆書法蘭亭獎時提出“要使書法這朵花開得更絢麗,必須首先把這朵花的土壤——中國傳統文化,澆灌得十分肥沃和豐厚”的主張,以及近年來的一系列思考,對接起來了。

在當今時代,經濟大發展,亟待提升文化軟實力。書法的文人化是需要載體的,歷代的文人雅集就是重要途徑之一。本次當代書法名家文華展,以傳統的“上巳節雅集”和天下第一行書蘭亭序為主題,要求書家自作詩詞聯句,遙想當年,文思涌出,再發于毫楮,真正去發現“我手寫我心”的創作體驗。

書為心畫,言為心聲。在九十四位參展書家中,有八十余位是自作詩詞聯文。我以為本次“文華展”的收獲是值得自豪的。一方面,通過作品,我們理解了書家們的審美追求、創作水平和綜合素質。另一方面,我們通過書寫內容,更加直接的窺見了他們的思想、品德、責任和更深層的存在狀態。

比如,沈鵬先生在詩句“垂柳眉長魚水戀,殘荷蓮老膾莼思”之后跋曰:"去歲秋游圓明園遺址得句,膾莼二字頗費推敲。

比如,張海的“四部文明跋”,廖奔的“雅集歌并序”,朱關田的“論書”,旭宇的“信札”,皆以文言敘事感懷,表現了文學的功力和神采,既有藝術價值,又有文獻意義。

比如,劉藝、謝云、張飆、何應輝、邵秉仁等均自作詩詞,或吟詠蘭亭,或臨風懷古,或表達對社會的責任,吐納英華,直坦心底,感人至深。

比如,呂章申的筆記、石開的新體詩,更具時代特色,更便于娓娓道來,直抒胸臆,也更適合當代語言特點。

當然,我更注意到了一大批中青年書家,所作詩詞功夫熟練,有思想,清新而有境界,詩書相映,完美統一。他們在中國書壇的未來已占了先機;有一大批青年書家,以極大的熱情和天分,跨入了自作詩詞的行列,從他們的作品中,可以尋到聲韻的推敲痕跡,更可以看到精神追逐的光芒。“北蘭亭雅集第二回暨當代書法名家文華展”的意義遠遠超越了活動本身,重要的是實現了一次一千六百多年的古今鏈接,傳承了一種藝術文人化的形式,使得當代書法文人化道路在尋覓中獲得了重生。

至此,我們忽然發現,中國書法當代的發展與未來,都令我們充滿了信心和希望。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號