吳冠中的《北國風光》

吳冠中的油畫壁畫稿《北國風光》在2009 年首次現身嘉德秋拍之時,便引起了多方關注。一時間,“紅色經典”、“油畫”、“李瑞環同志捐贈”等類似的關鍵詞見諸各種相關報道,而此作在后來拍出的天價,更成為坊間所津津樂道的話題。顯然,這件作品已經“被賦予了藝術之外的更深內涵” ①。

事實上,《北國風光》并不能稱得上是吳冠中最具代表性的油畫作品,真正引起我們注意的是這件作品創作的時代——1979 年。了解吳冠中藝術的人都知道,正是在這一時期前后,他發表了大量闡述其有關“抽象美”、“形式美”、“油畫民族化”等藝術思想的文章,并且引發了美術界的大討論。如若將《北國風光》還原到這樣一個歷史環境中去解讀,那么我們將會對該作產生新的理解與認識,而非如目前這樣僅僅關注到作品本體之外的問題。

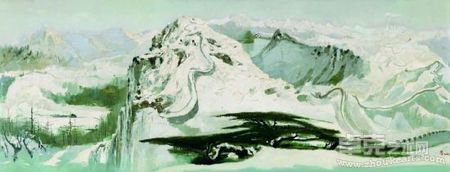

一、《北國風光》的畫面

根據作者的回憶,《北國風光》是1979 年為完成首都機場裝飾工程任務所創作的裝飾壁畫畫稿②。為求順利通過審查,吳冠中根據毛澤東《沁園春·雪》中“山舞銀蛇,原馳蠟象”兩句的意象繪制了這件作品。

從本作畫面的構成上來看,前景為幾株平冠蒼松,與后方高高雄起的雪山共同組成了畫面的主景。雪山上逶迤的長城將畫面的近景、中景與遠景串聯起來,不僅密切了畫面各部分間的聯系,也增加了畫面的動感,使觀者有“舞”的感受。畫家在描繪時,通過明暗的變化勾勒出群峰的陰陽向背。在主峰的陰面腳下,作者以寥寥數筆勾勒出一片林海,林海之后還有一列火車正在駛出遠方的群山,馳騁于雪原之間。主峰的陽面連接著不遠處的另一座峰巒,在那座峰巒的深處,建立了一座高壩。高壩又蜿蜒到主峰的背后,引導觀者的視線環繞主峰并向更遠的群山背景投射過去。遠處連綿的群山,雖是用寥寥數筆勾出,但依然很有層次感,營造了“千里冰封”的意境。總體上來看,整個畫面的布局圍繞前景主峰展開,四周的配景與主峰產生環繞形的呼應關系,而配景彼此之間也通過林海、火車、水壩等保持著虛虛實實的內在聯系。可以說,無論是那簡單數筆畫就的長城,還是環抱主峰的遠山,都體現出畫家在經營構圖時的良苦用心。所以連吳冠中自己也會說這畫稿“是盡了全力的,所以其實不再是‘稿’,已體現了巨幅作品的最終效果” ③。

關于油畫畫面的構圖問題,吳冠中有著自己獨到的認識。他曾在晚年總結過在創作實踐中得出的一條經驗:“畫面上面積愈大的部分,在整體效果中其作用愈大。”④而這種作用過大,就會壓制畫面中景和遠景的豐富展現,造成畫面“大而空”的問題。從眼前的這張《北國風光》中我們可以發現,畫家當時便已經注意到這樣一個畫面矛盾,并“設法移花接木另覓配偶” ⑤以使中景和近景“引人入勝”。

追溯吳冠中這種對于經營畫面位置的觀念,源自他學生時代臨摹大量中國山水畫的經歷。畫家在晚年談論油畫風景畫與中國山水畫關系時回憶起這段經歷,認為正如當時其師所論的那樣,猶如中國山水畫講求“起承轉合”并以“起”為最難,油畫中的“起”——畫面前景也是構圖時最難處理的部分。吳冠中用自己學習中國畫的經歷來解構油畫構圖中的主次關系,這本身也是他對于“油畫民族化”問題的實際闡釋,而《北國風光》便是這一闡釋的極佳腳。僅從構圖來看,在《北國風光》中所采用的環抱式結構無疑是一種非常巧妙的處理方式。這種畫面結構既可以凸顯主景,又可以讓中景和遠景的豐富層次得以充分地展示,同時增加了畫面的動勢,烘托出壯闊的氣魄。我們認為,這種構圖方式不僅緩和了畫面中前中后景之間的矛盾,更重要的是非常適合該作作為裝飾壁畫的特殊性——作為裝飾壁畫,無疑需要更宏大的氣魄和更廣闊的視角,而環抱式的構圖顯然正好可以滿足這樣的需求——即便最終放大成六米見方的壁畫原作,也不會破壞這件畫稿中所營造的氛圍。

色彩是另外一個烘托畫面氛圍的重要手段。在這件《北國風光》中,我們發現,盡管描繪的是冬景,但畫家有意使用了摻有紅色、黃色筆觸的暖色調,充分利用色彩間相互作用的關系來豐富畫面,柔和觀者的視覺感受。值得注意的還有在遠山的處理上也并非一般油畫所慣用的虛化輪廓的處理技法,而是較為明確地交代了每一座峰巒的結構。這些都使得從整體視覺效果上來看,本作能給人以晴冬的和暖而并非嚴寒的料峭。如此處理畫面,不僅豐富了遠景的層次,也似乎暗合了本作所謂“紅色經典”的背景。

可以說,無論從畫面的構成還是色調的把握上,吳冠中都始終在刻意緩和畫面內在的沖突,力求在尺幅間充分體現畫面的豐富性,并把握形式上的美感。而這種在當時仍可謂是探索的創作方式,在吳冠中后來的文章中得到了提煉、總結與伸張,從這個角度來看,《北國風光》是頗具標本意義的。

二、《北國風光》——非寫生的風景畫

從《北國風光》的名字來看,顯然是一件風景作品。然而,值得注意的是,它并非一件實景寫生風景畫。不過更有趣的是,若將這件作品問世前后吳冠中的其他油畫風景作品參校一遍,便會發現本作中的山巒蒼松其實是各有來源的。

在畫家創作于1977 年的油畫《井岡山》中,我們可以發現《北國風光》的身影。這件作品的構圖頗具新意,前景的松柏被置于畫面的視平線以下,似乎在有意弱化其前景的地位——事實上,井岡山的松柏正是最負盛名的景觀,也是吳冠中較為熱衷描繪的題材之一,而在這里畫家則著意要描繪處于背景位置的山巒——盡管一眼看去猶如平涂,但仔細品味便會發現背景內在的豐富性。畫家使用放縱的筆觸來勾勒每一段山勢,其間的來龍去脈隱約若現,條縷分明。同時,每下一筆的筆觸中間也都包含了豐富的顏色——盡管色相的差別并不明顯,但整體的色彩效果足可以使觀者得以區分出大致的山面走向,以此配合筆觸體現出山巒的結構。這種自由而又不失章法的描繪無疑大大增加了背景的豐富性與可賞性,提高了背景在整個畫面中的地位。在這種處理方法上,《北國風光》便與《井岡山》非常類似,可被認為是畫家此期探索畫面前后景均衡努力的連續,由此也可得知畫家是在對實景寫生的過程中逐漸摸索和凝練成這種表現技巧的,在創作裝飾壁畫稿時憑借之前的經驗進行畫面處理。

在《井岡山》中,吳冠中描繪了兩棵松樹。這種平冠松樹是井岡松的造型特點之一,其弧度柔緩的樹冠和遒勁有力的枝杈,是畫家較為熱衷描繪的對象之一。事實上,畫家并非僅僅熱愛描繪井岡松,他曾經講述過去泰山尋訪五大夫松的經歷⑥,可見對于描繪松樹的愛好。1977 年,吳冠中創作了一幅名為《重比泰山》的油畫作品。這件作品與《井岡山》相比正好相反,畫家著力強調了主景——泰山松樹,對之進行了深入的刻畫。盡管在構圖用意上與《井岡山》和《北國風光》都不盡相同,但僅從松樹形象的刻畫上來看,我們還是可以發現這棵泰山松與《北國風光》前景中群松的關系——畫家所使用的都是略有弧度的厚重筆觸同向皴擦,以概括出樹冠的走勢——只是在后者中,這種筆觸更為灑脫和隨意。從此我們可以看出《北國風光》中的群松從形式和技法上也都有著寫實積累的淵源。

長城的形象是《北國風光》中的又一重要元素,可謂是畫面中“轉”的部分。畫中的長城,寥寥數筆便成就了蜿蜒之勢。與背景和松樹的情況相似,在1978 年吳冠中創作的兩件《長城》水粉稿中,我們都能看見與《北國風光》里氣勢相近,在功能上串聯起畫面前后景的、舞動的簡筆長城形象。

綜上所述,無論是從畫面的條理結構,抑或是畫面中重要的組成元素來看,我們都能在吳冠中創作《北國風光》稿本之前不久的作品中找到可資參考的來源。我們并不認為這些早先的作品是吳冠中為創作《北國風光》壁畫而有意搜集的材料,但是這幅并非寫生的《北國風光》,確實大量調集了畫家胸中長期積累的寫生素材,通過不同的組合與夸張,按照畫家的構圖意愿集合在一起,成就了現在的畫面,可謂是“搜盡奇峰打草稿”。

三、兩本《北國風光》

我們眼前的這張《北國風光》只是尺幅不大的畫稿。據吳冠中回憶,他是“移植了自己早先作過的一幅《北國風光》,改變了畫幅的比例及部分內容”⑦來創作了這件作品。2007 年,在香港佳士得春季拍賣會上出現的另一件同名作品引起了我們的興趣。這件作品據信創作于1973 年⑧,被認為即是吳冠中后來創作機場壁畫時所取法的那件早年作品⑨。那么,吳冠中究竟做了怎樣的改動呢?我們不妨將這兩件作品作一個比較便可知曉。

我們還是從主景開始。盡管兩作的主景都包含松樹和雪山,但創作時間更早的佳士得本中的松樹顯然要工致得多,情況類似的還有主峰上盤繞的長城,不僅描繪仔細,動感也不如后來稿本中的那般激烈。對于主峰的刻畫,佳士得本更顯細膩,以至于有些瑣碎——過多地切割出山峰細部的陰陽面——使得主峰的整體氣勢未得伸張。而佳士得本中與主峰相連的山巒,其陰陽面的對比又不夠強烈,直接導致了該本在畫面縱深性的觀感上不如稿本強烈。在兩本中主峰的背面腳下,同樣都是林海雪原、列車奔馳的景象,但佳士得本依舊顯得拘謹,不似稿本那般簡練。而且仔細比對兩作對于這一部分視平線高度的處理,也可看出作者的細膩用心——佳士得本此部分的視平線顯然是高于稿本的,這便使得稿本中的景物顯得更為“深遠”,而這一點正是通過比較兩作的遠景部分亦能得出的結論——稿本中天際線以上的部分要大于佳士得本,這明顯使得稿本的視角更為平緩開闊,而佳士得本則顯得高聳陡峭。我們認為這種差別的產生,除了包含吳冠中為了適應壁畫作為大型裝飾的特殊觀賞需要外,也是如前所述所作的對于緩和畫面矛盾的探索——在佳士得本中,前景搶占了太過重要的畫面位置。在佳士得本中,畫家也沒有精心刻畫遠山的層次關系,這更使得前景躍然畫面——顯然,在創作佳士得本時,作者應當還未對畫面前后景關系的矛盾產生濃烈的注意,還是如絕大多數油畫家那樣重視主景,當畫家后來意識到畫面前后景之間存在矛盾時,便趁著改動的機會著意加以緩和——繪畫思想的深入與問題的發現與解決便是畫家做出改動的原因。比較發生在兩本《北國風光》之間的這一變化,正好說明了吳冠中70 年代油畫創作鉆研過程中的收獲。

順便值得一提的是,我們猜測兩本之間這種在構圖上的差別可能還從一個側面反映出畫家在1973 年創作《北國風光》時并未如后來創作稿本時那樣上升到“山舞銀蛇,原馳蠟象”的詩意境界,也許僅僅是為了描繪心中的北國雪景而已。而且,從形式關聯上來看,畫家筆下這種雪山景象的來源也極可能與他早年寫生玉龍雪山的大量繪畫有關——事實上,《北國風光》中的雪山、松樹等也許與真正的北國并沒有什么切實關系,僅僅如前所述是以畫家的思想為中心重新組合寫生素材而已,不過這已是另外值得探討的問題,恐怕只有畫家本人才知道真相吧。

四、余論

我們解讀《北國風光》到這一步,已經可以清晰地在畫家的藝術生命歷程中得到它的坐標。然而,于畫家自我的藝術生命之外,在當時的歷史社會背景此一更大的參照系中釋讀這件作品也是值得我們關切的。

誠如前文所論,1979 年,在畫家的藝術生涯中有著非比尋常的重要意義,而同樣是在1979 年,中國的改革春風正在漸漸吹遍九州大地。經歷了撥亂反正的重要歷史時期后,曾經高度集中統一的社會結構正在漸漸發生變化,人們的視野在拓展,思想在沸騰,沉寂已久的美術界也迎來了絢爛的春天,多元的時代。可以說,七八十年代之交首都機場壁畫工程的完工,應當在近三十年的中國美術史上有著極為重要的發端意義,象征著當局對于藝術創作“百花齊放”的默許。其中最有名的事件莫過于那件引起了熱烈反響,由中央美術學院袁運生教授主創的潑水節題材壁畫。一些畫家借助這次政府工程的機遇,展示自己對于新時代的期望以及對于中國美術前進方向的思索。與袁運生的壁畫一樣,盡管畫家并沒有直言,但是吳冠中的《北國風光》在不經意間也扮演了同樣的角色,盡管表現的是主旋律的題材,但是表現形式是同類題材繪畫中從未見過的,在畫家的創作中盡管是先有了創作主題,但是在具體的繪畫過程中,依然是形式至上主義的。這種不經意的角色扮演,究其原因,正是來自畫家長久以來對于所謂“寫實主義”繪畫的經意詬病,來自畫家同時開始的對于繪畫形式美的追求與探索。當這樣一件充滿形式美的作品被允許登上首都機場這樣的大雅之堂時,它所產生的價值與意義顯然已經超越了美的邊界,顯示了時代對于這種創作觀的肯定與尊重。

然而,若從創作任務的角度考慮,畫家此刻的這種不經意似乎又是經意的。吳冠中一生創作的任務繪畫比較少,除了這件《北國風光》外,我們已知的作品還有他在1974 年應北京飯店要求參與創作的《長江萬里圖》長卷。比較這兩件相隔時間并不久的作品,我們可以清晰地發現其中的差別。《長江萬里圖》相對于《北國風光》來說顯然是較為具象的,當然其中有兩次任務的不同之處,例如《長江萬里圖》的創作經過了專門的寫生,而《北國風光》更多則是集合了畫家胸中的意象,盡管如此,我們還是能夠感受到這種差別所反映出的歷史環境的改善和創作氣氛的松動——1979 年這一生機勃勃的時代在畫家的兩件任務創作之間畫上了淡淡的紅線。

可以說,盡管《北國風光》在藝術成就上并非吳冠中油畫的杰出之作,無論是畫家本人還是熱愛畫家藝術的人們都未曾給予這件作品以藝術上的過多推崇,但是經過我們的解讀發現,若將《北國風光》作為個案進行研究,竟是完全可以反映吳冠中對于油畫構圖、寫生創作等問題的認識與變化的。而且,在大歷史的環境下,這件作品也顯示出了畫家在新時代下創作心態的變化,默默反映出時代對于吳冠中繪畫創作潛移默化的影響。從這些角度來說,這件不大的畫稿無疑具有最樸素而歷史的意義。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號