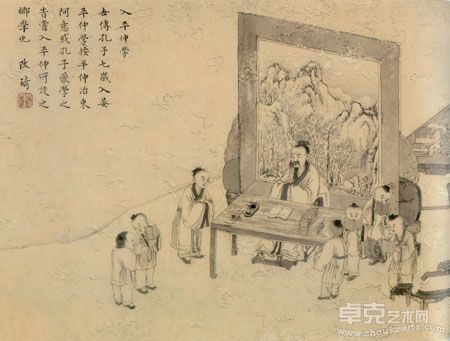

《入平仲學》(清代改琦繪)

孔子(前551—前479)是我國春秋末期偉大的思想家、政治家和教育家,儒家學派的創始人。《孔子圣跡圖》是一部反映孔子生平事跡的連環圖畫,也是我國歷史上具有完整故事情節的最早一部連環畫。

《孔子圣跡圖》的問世,經歷了一個漸次完整又日趨成熟的過程。一方面,漢魏和唐宋時期比較單一的各類反映孔子形象的畫像的誕生,包括卷帙浩繁的文字著作,為《孔子圣跡圖》的醞釀與完稿創造了良好條件;另一方面,隨著歷代統治階層對孔子及其儒學思想的重視,也為《孔子圣跡圖》的刊行奠定了思想與物質基礎。相對較為完整的《孔子圣跡圖》,最早見于歷史文獻著錄的,當推宋代孔津的《孔圣圖》三卷。此后,隨著參與創作人員的不斷增多,人們對題材的認識與挖掘的不斷深入,其內容逐漸完善起來。不同歷史時期,《孔子圣跡圖》在版面和繪制手段上呈現出不同樣式,計有木刻本、彩繪本、石刻本、珂羅本、影印本等多種。

木刻本《圣跡圖》。據現在掌握的史料和有關研究者的分析來看,目前所能看到的最早的《孔子圣跡圖》始于明代。明正統九年(1444),監察御史張楷依據《史記·孔子世家》中記述的孔子史實,旁采《論語》、《孟子》等,輯成《圣跡圖》,反映孔子生平的29件事,并撰寫了每幅圖的說明和贊詩,木刻傳世。其后,弘治十年(1497),何廷瑞等又新增9件事共計38幅后重新刻印,但新增9圖有說明而無贊詩。據鄭振鐸先生考證,他所珍藏的《孔子圣跡圖》即是此種木刻本,他編印《中國古代版畫叢刊》時,就選印了明正統刻本《圣跡圖》,并在跋語中對其藝術價值作了高度評價。

《孔圣家語圖·退修授業》(明萬歷版)

彩繪絹本《圣跡之圖》。其繪制主要也是根據《史記·孔子世家》,且文字多用原作,選擇的是孔子生平中較重要的行跡,有文有贊,但無題目。《圣跡之圖》共36幅圖,每頁寬66.2厘米,高41.4厘米,畫心寬57至62厘米不等,高近33厘米,無款,作者及繪制年代不詳。其圖前有二跋,其一為雍正七年(1729)跋,認為出自明成化、弘治(1465-1505)年間。由于其相隔年代相對較近,這一說法較可信。但此冊彩繪本中,著名的“禮墮三都”、“韋編三絕”、“論穆公霸”、“五乘從游”、“靈公郊迎”等故事都未反映出來,于理不合,故推知這一彩繪本的原本可能未完整保存下來,今存的只是殘本。山東曲阜孔府保存著該彩繪絹本。

《漢高祀魯》明成化年間彩繪

石刻本《圣跡之圖》。最早的《孔子圣跡圖》石刻本始于明萬歷年間。據《圣跡殿記》記載:“闕里故有圣跡圖若干幅,在棗梨……散在各廡。”萬歷十九年(1591),山東巡按御史何出光提議將木刻改為石刻,并于孔廟隙地創建“圣跡殿”加以保存。次年,山東按察副使張應登按部都曲阜,又建議增加“克復傳顏”、“孝經傳會”、“合葬于防”、“過庭詩禮”、“望吳斗馬”、“杏壇植檜”、“三垅植楷”等7圖,將原稿增至112圖。石刻各寬60厘米,高38厘米,既有孔子事跡畫面,又有標題及文字說明,由毛鳳羽匯校,楊芝(維揚)作畫,章草刻石,至萬歷二十年十二月告成。相傳,其畫圖底稿為宋人畫本。今孔廟圣跡殿內陳列有120塊刻石,其中,總題目“圣跡之圖”(篆書)1石,文字9石,畫幅110石。

珂羅本《孔子圣跡圖》。民國三年(1914)十一月初,上海商務印書館采用珂羅版形式,開創了近現代史上出版發行《孔子圣跡圖》的先河。畫寬13.5厘米,高19厘米,工筆重彩,畫法細膩,人物逼真,裝幀精美。從該書的序言中可知,它是依據明萬歷石刻本臨摹而成,為保持原畫風貌,畫中“纖悉不可改”。

影印本《孔子圣跡圖》。民國二十三年(1934)三月出版。原北平民社編輯李炳衛在該書序言中介紹:1933年春,他為民社圖書館搜集古今地圖時,“無意中獲得《孔子圣跡圖》百余幅于書肆。其筆法工雋,迥異尋常,審知確系名家珍藏之品”,因而“旁采資料,從事匯編,敬謹影印”。該影印本含“孔子小像”在內共104幅圖。至于所獲為何種版本,是刻本還是原作,序中語焉不詳。經對照比較,此本與孔府石刻本最為接近。

此外,“孔子圣跡圖”在明嘉靖時期有翻刻正統木刻版本;明崇禎時期有呂維祺的木刻本,計105幅圖(鄭振鐸稱之為“氣魄很大,筆力雄勁”。清乾隆七年又摹其翻刻;民國十二年,曹錕又曾命人摹乾隆本以工整水墨繪制,并為之題字“萬世師表”,于民國十三年由昌明圣學刊印)。清康熙、乾隆、嘉慶時期,也都先后沿襲前述種種版本翻刻過《孔子圣跡圖》的木刻本。清同治初年,王羲之六十三世孫王敬曾從書肆得明刻本《孔子圣跡圖》,計60幅圖,“解衣質錢贖之以歸,裝裱珍藏五十余年后重印千冊,以啟大眾尊圣之心”(民國四年,財政部印刷局曾據此翻印為豎16開本)。同治十三年(1874)又有孔憲藍刻本,計105幅圖,畫寬41厘米,高29.5厘米。建國后,上海古籍出版社、山東美術出版社、中國書店、河北美術出版社等也刊印過以木刻本、彩繪絹本、石刻本為底本的“孔子圣跡圖”,而原民社的影印本則更為許多出版社所摹印出版,影響最廣。

明清兩朝的數百年間,“孔孟之道”已形成一種繪畫專題,甚至有了較為定型的圖譜。但細加推究,各種版本的《孔子圣跡圖》內在之間還是有一定淵源和由簡單到完整的演變過程。若將彩繪《圣跡之圖》與石刻本《圣跡之圖》相比照,可以發現,彩繪本僅“在齊聞詔”一幅為石刻本所沒有,“丑次同車”在彩繪本中為兩幅畫面,但文字只在一幅之上外,其余畫面絕大部分相同或基本相類。如“漢高祀魯”一幅,石刻本只比彩繪本減少了高祖背后的武士二人,文字減去了“贊語”,添加了題目;“治任別歸”一幅,石刻本僅刪去了左上角的樹木及文字“贊語”;“歸田謝過”一幅的畫面也僅刪去了左下角小橋等景物。這些都說明,彩繪本與石刻本有一定的淵源關系,或者兩者都是以孔廟舊存的木刻本為底本,或者彩繪本本身就是石刻本的底本。而由于它們在問世時間上肯定有先有后,據此可以下結論:彩繪本《圣跡之圖》的出現應早于石刻本《圣跡之圖》;換言之,石刻本不可能是彩繪本的底本。其依據有三:一是構圖上,石刻本比彩繪本更為集中,如“丑次同車”,彩繪本出現了兩幅,石刻本合二為一,畫面選擇了衛靈公夫婦同乘、孔子憤而欲去的瞬間;二是石刻本均有四字題目,較彩繪本更為醒目、完善;三是石刻本一題一畫,較彩繪本更為合理、成熟,如“化行中都”、“誅少正卯”、“魯國大治”三幅在彩繪本中僅表現為一幅“誅少正卯”。所以可以這樣認為,彩繪本理當比石刻本《圣跡之圖》早出現,彩繪本的跋中“出自成、弘間”的說法是正確可信的。

目前所能見到的公開出版的彩繪本,如齊魯書社出版的《圣跡之圖》,是按石刻本的體例,給原來無題的畫面統一加上題目后整理而成的。彩繪本原裝裱成冊,后來散開,因無法得知原來的排列順序,因此編者在出版中根據《史記·孔子世家》等書中所記述的前后順序重新排列,而未采自《史記·孔子世家》的“麒麟玉書”、“二龍五老”、“鈞天降旨”、“命名榮貺”、“跪受赤虹”五幅,則按照傳世的石刻本中的順序依次插入,這一切都應該為收藏和研究者所重視。

《孔子圣跡圖》從明代算起,流傳至今已有500多年的歷史,雖然圖文作者、篇幅形式、繪制手段等各不相同,但總體而言,它們都以時間為經、事例為緯,反映孔子的生平事跡,不失為一冊我國現存最早的反映人物事跡較全、具有完整故事情節的連環圖畫,是一部形象化的孔子編年史。不論是木刻本、彩繪本、石刻本、珂羅本、影印本,均體現出圖文并茂、故事生動、繪制精細、線條流暢、形象傳神的特點。它對于后世連環畫的形成與發展,起到了重要作用,特別是在形式與內容上,都產生了深遠影響。總之,《孔子圣跡圖》不僅是我國文化藝術寶庫中的珍貴遺產,而且具有較高的歷史價值、審美價值和收藏價值。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號