1982年,也是在北京飯店,沒有記者,沒有訪問,不過他旁邊是安迪.沃霍爾。那是沃霍爾第一次也是惟一一次來到中國,作為朋友和私人攝影師,馬可斯受邀同行,并且拍下了現在結集成書的這些照片:沃霍爾在長城,沃霍爾在天安門,沃霍爾在花鳥市場,沃霍爾在北京的街道,沃霍爾模仿背后石獅子的表情,沃霍爾的黑頭發直愣愣地從白色假發下鉆了出來。

馬可斯也說不清楚當時邀請沃霍爾來中國的“年輕的香港富商”是誰,雖然此人的面孔不僅出現在了紀錄片中,也出現在了沃霍爾的畫里,這位在80年代就有想法邀請沃霍爾來中國并且最終成行的“有識之士”在26年之后身份顯得相當撲朔迷離,惟一的線索就是他當時經營著一家名字叫做IClub的俱樂部,在紀錄片的鏡頭里笑得有點靦腆,現在他的代號是“年輕的香港富商”。1982年較之現在不能稱作開放,不過馬可斯說他們并未為簽證的問題操心,所有的行程已經安排就緒,從紐約飛香港再飛抵北京,馬可斯還記得從香港飛往北京搭乘的是一架波音707,待遇如同尼克松訪華,他還以為只有老式俄國飛機呢。雖然他否認自己對社會主義中國有所預設,不過就當時的照片來看,馬可斯的確剪短了長發,而且衣著非常樸素,甚至乏味。當時這個社會主義國家對于紐約客來說如果不是有些可怕,至少也是保守的,少奇裝異服為妙,當然他們也的確立刻淹沒在了一片藍色的海洋里,如同沃霍爾“復制”的概念,每個中國人都在拷貝旁人的穿衣風格,整齊劃一。

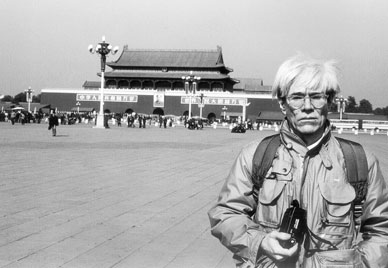

沃霍爾打扮得也不是典型的沃霍爾,他背了個雙肩書包,穿著夾克衫和牛仔褲,看上去多少有點像個上了年紀的學生。在北京,極少有人把他認出來,而在紐約,他那張臉足夠引起圍觀。如果現在沃霍爾來到這個城市,那該是怎樣的景象。他是波普英雄,這里是新興的消費社會,一切都是簇新的,一切都閃閃發亮,他那些復制的“把戲”,包括金錢符號一樣也不缺,簡直是為他專門準備的舞臺布景,能產生最強烈的共振。他會說什么?“Let'sparty”?

馬可斯很得意他的新手表,晃著手腕引起我們的注意,表盤上印著毛主席揮手的形象,亦是來自秀水市場——毛形象的使用已經普及化了。正是沃霍爾把毛變成了波普明星。“在安迪筆下,毛的肖像所寓意的力量是傳統的,巨大尺寸和重復的次數,使他成為抽象的中性的日常用品,抹去了道德價值甚至美學表達的企圖。”艾未未在為本書所寫的文章《輕如鴻毛》中說。那是藝術家的總結,對于更年輕的一代來說,快速和大量正是伴著成長記憶一同出現的,毛的形象對上一代藝術家們的含義如果還需要從道德和美學的角度去闡釋——哪怕是抹去道德價值和美學表達的企圖,那么現在,可能終于如沃霍爾所愿,回到了最表面化的層面上,一種無處不在的視覺符號,中性且日常,又具刺激性,契合眼下主題。

1982年,沃霍爾在天安門前同毛的畫像留影。馬可斯說這難免讓人產生“偉大的人在偉大的地方”的情緒,但是當時按下快門時并無紀錄歷史的使命感,甚至把這次中國之行的照片結集出書的想法在過去的二十幾年內都沒有產生過,不過現在回頭來看這些照片,其中的統一和矛盾,滑稽和嚴肅,再次回到現在劇變中的中國,又有了新的意思。整本書中唯有一張照片不是馬可斯所拍,那是天安門前某位攝影師傅的作品——一天里的某一樁生意,采用了當時流行的染色技法,色澤鮮亮,沃霍爾和馬可斯二人嘴唇被涂得紅紅的,像兩名局促的游客,本以為此生無緣這張照片,三個月后它卻安然來到紐約,平整光滑,一個折角都沒有。

“記者問我的最多的問題是,現在的北京同26年前的北京有什么不同?”不同是顯而易見的,新建筑讓人無法回避,視線所及,城市的面目已經改變,1982年的記憶僅僅是他在北京飯店前找到的同一個國旗旗桿,講座上他被問到對新建筑的看法,馬可斯覺得新建筑都很漂亮,言語間只有祝賀,沒有評判;車比從前多,自行車卻少了,他在北京給自己弄了一輛自行車前往各處,“紐約現在很流行騎自行車”,巴黎也是,在歐洲的各個城市,自行車又回潮了。“就像北京的普通人一樣騎著自行車走在大街上”,馬可斯說。如果呆得再久一點他大概就會發現,這里同他有一樣想法的并非“普通人”,大多數普通人的夢想是擁有自己的小汽車。

“最大的不同,上次來的時候我更多是像一個觀察者的角色,這次是個參與者,參與到中國的文化中。”他參觀畫廊,拜訪藝術家,去當地“名流”家作客,一切都和26年前不同。1982年的中國之行中,沃霍爾也拜訪了藝術家,不過不是受到他很大影響的當代藝術家,而是一位畫水墨的老先生,老畫家畫了張傳統中國畫相贈,沃霍爾則留下了一個巨大的美元符號。馬可斯說曾有人拿著一張畫來找他鑒別是否是當年那次中國之行的產物,誰也說不清了,畢竟美元符號也如此容易模仿。

沃霍爾對消費社會價值觀和美學的預見,是該嚴肅地加以討論,還是如他本人一樣,用一句既摸不著頭腦又可成為口號的話作答?比如——“‘你最喜歡什么?’這就是為什么我開始畫鈔票”;“我不相信少即是多,多多益善,大畫比小畫要貴,就像雜志是按字數付錢的”——這些好像是自嘲又好像是諷刺式的話語和安迪.沃霍爾本人一樣難以模仿。

藝術家徐冰在一次采訪中說:“波普的思想已經滲透到今天生活的各個領域。它從社會的結構演變中來,又反過來影響當代。客觀地說,整個當代藝術本身都在衰敗,但是有價值的藝術家的思想會一直具有影響力,影響人們的思維方式和生活進程。”

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號