中新網(wǎng)1月29日電 臺灣《典藏今藝術》雜志今年1月號刊文認為,這兩三年,當代藝術比日本泡沫經濟以前的印象派更猛烈、更火紅地燃燒著全世界。特別是在中國大陸和大部分的亞洲地區(qū),這股熱烈的潮流讓美術館、收藏家甚至創(chuàng)作者都有反應不及、亂了手腳之感。記憶中,很多有名的藝術家絕大部分都在死后成名,現(xiàn)在的當代藝術家,在二、三十歲的青壯年期已名利雙收,這似乎是個值得研究和思考的新狀態(tài)。

文章摘錄如下:

印象派藝術家 純粹而完整

不可否認的,“當代藝術之所以在金錢價值上高漲,與人為炒作有絕對的關系”,但這句話并不代表藝術家的創(chuàng)作是薄弱的。也因為這些藝術家創(chuàng)作上的獨特性,讓運作者嗅出了商機,所以演變到今天的局面。

然而,在這摻了水的藝術市場,印象畫派從明星產品的寶座上讓出了王位。上一場蘇富比的印象派拍賣,梵高(Vincent van Gogh)以及其它大師的流標讓許多以數(shù)字思考的人嗅出了危機;然而我不這么認為,起碼我相信印象派還是會扎扎實實地留下來的;反倒我為當代藝術感到憂心,這也許跟我的喜好有關,是我的偏見了。

的確,印象派也曾經經歷過如現(xiàn)在當代藝術般的炒作,也曾經很多熱錢流向印象派,更因為這些高金額的紀錄讓許多對美術沒興趣的人,都認識了畢加索(Pablo Picasso)、雷諾阿(Pierre Auguste Renoir)等藝術家。然而,這些金錢似乎與藝術家是無關的,藝術家并未被這些金錢所干擾。于是我們看到印象派的藝術家們,作品呈現(xiàn)的純粹性依然如此完整。這點跟現(xiàn)在的當代藝術是有所不同的,一位藝術家的藝術價值從一生來看總是最客觀的;金錢是否會讓藝術家在藝術上變節(jié),非常值得觀察。起碼我喜歡的幾位印象派畫家,他們都是純粹而完整的。

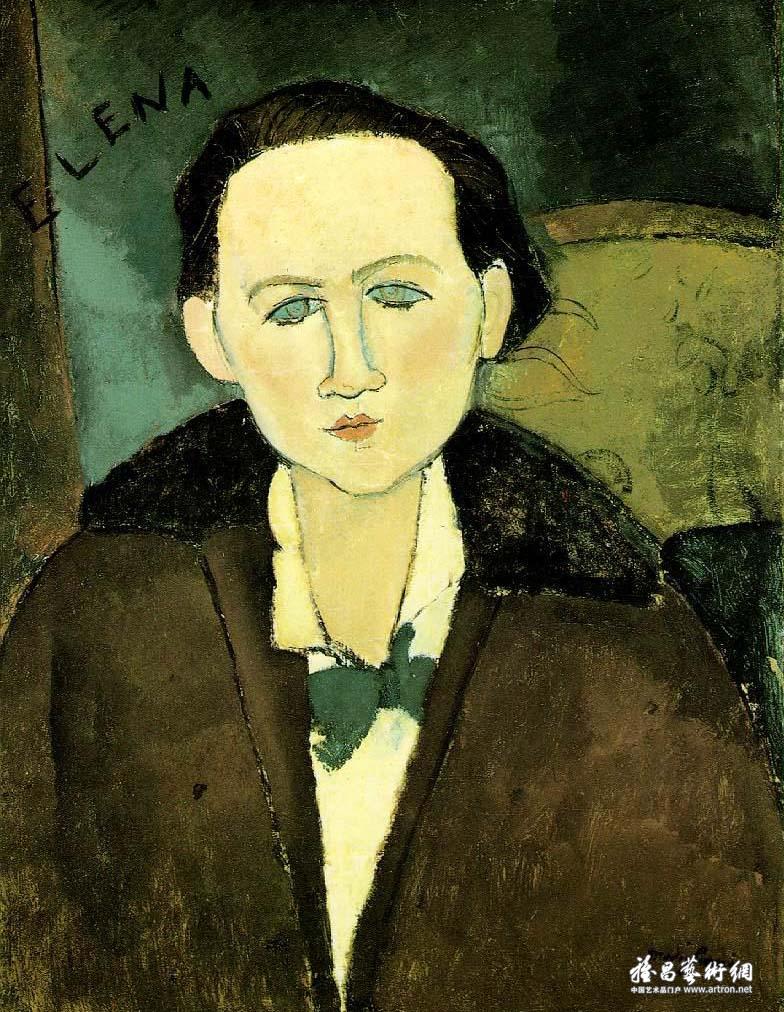

所以我特別喜歡印象派,特別是巴黎畫派時期的畫家,他們當時都是因為向往藝術而居住在巴黎的異鄉(xiāng)客,莫迪里亞尼(Amedeo Modigliani)、蘇汀(Chaim Soutine)、奇斯林(Moise Kisling)、羅特列克(Henri de Toulouse-Lautrec)、夏卡爾(Marc Chagall)、常玉、潘玉良等等。我總為他們的畫作而著迷,他們承接了印象派前段莫內(Claude Monet)、雷諾阿、西斯里(Alfred Sisley)等藝術大師全新觀點的精神,再加入他們各自原始民族的色彩,形成了更豐富的巴黎畫派。這些人在那個時期彼此支持與慰藉,在同個酒館喝酒,畫著同一個模特兒,甚至某人替某人出資辦了葬禮,那是一段憂傷而感人的時光,同時也留下了許多至今令人難忘的好作品。

那個時期的畫作,“情感”永遠是主軸,繪畫不再是把眼里所見的東西如實地記錄下來,反而加了很多個人主觀的情感色彩,重點在于感受的表達,企圖溝通的情感性是濃厚的。我最喜歡夏卡爾的一幅畫,畫名叫做《吻》。那是夏卡爾新婚時期的作品。對于一位早年四處流浪的猶太人來說,這個新成立的家是所有夢想的中心點。畫面中男主角飛在廚房的上空,頭180度地回轉吻著在廚房工作的新婚妻子,如此迫不及待與甜蜜。奇斯林畫中的女人除了強烈的肉欲特質外,他總是用著濃濃的東歐華麗色彩寫進自己的鄉(xiāng)愁。這點與常玉十分接近,兩位看似玩世不恭的花花公子,在最內在的情感上,卻對著家鄉(xiāng)舊事物有著一生一世的眷戀。常玉的作品中總是不經意看到屬于中國民間民俗木雕的線條,甚至他們兩位在同一時間畫著同一個模特兒,兩人畫中的女子采同樣的姿勢,但一個朝左、一個朝右,畫面情欲放恣,卻各有作者自己古老民族的古典優(yōu)美。我總喜歡把這兩幅畫擺在一塊看,心想:在80年前,這樣的畫作、這樣的行為可是驚世駭俗呀!然而今時今日看來,那都是多么真情的表白。情愛、性欲、鄉(xiāng)愁、孤獨……

價格無法界定藝術力量

我相信在當代藝術里,除了高獲利的投資目的外,有些藝術作品中也帶著濃厚的人心情感,只是在這渲染的金錢喊價中給淹沒了。藝術應該是一輩子的追求,現(xiàn)在的藝術家,無論成名與否,有多少人深刻地認同與執(zhí)行呢?

藝術品無論是在私人藏家手上或是在美術館里,它的藝術力量是不會增減的。一件藝術品在拍賣會上不論價值上億或區(qū)區(qū)幾百元,它本身的力量在藝術家創(chuàng)作時就已存在。價格是無法界定藝術力量的,藝術力量是能夠穿越時間的。

與印象派相近時期的華人老藝術家的作品,也正面臨著被忽略的局面。其中的原因很多,我甚至覺得或許是因為它有太強的藝術力量,不容易被了解,最后反而被忽視,因為炒作者不懂得去說明與運作。當然,這些藝術家都不在了,持有這些藝術品的家屬們也許因為過度保護,也許因為過于貪婪,讓這些美好的藝術品絕大部分都失去了與群眾見面與溝通的機會。似乎那個世紀的華人藝術作品在這個時候像是沒發(fā)生過的事,靜靜地躺在倉庫里。

我有一位在這個世紀華人藝術作品收藏領域很有成就的藏家朋友,他曾自我解嘲地安慰我:“不要著急,不要著急,就讓他們忽略吧。等到他們發(fā)現(xiàn)了這些藝術的美好,已經來不及,畫都在咱們家里了。”話雖說得幽默,其實我們都明白彼此心中的感嘆。

我還是喜歡印象畫派那個世紀里,藝術家在情感上的表現(xiàn),隱喻和直述恰當?shù)乇砺读诵闹械母星椋惨恢笔俏以趶氖铝餍幸魳穭?chuàng)作上常常使用的方法。最近我寫了一首歌就叫《印象派愛情》,收錄在我的歌手潘嘉麗《在世界中心》的專輯里,我用印象派的畫與年輕人的愛情對比著述說。聽完了歌,許多年輕人問我:誰是常玉?誰是潘玉良呀?我心中竊喜:問得好!我更加把勁推廣這首歌,希望更多人問我同樣的問題。同時也寫下這篇文章記錄我這段時間的感想!

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號